Oldies's Articles

1986. ‘I Robinson’ è lo show televisivo più seguito d’America (resterà al comando della classifica dei rating per quattro stagioni consecutive. Merito di Kenny?). Giuro che non lo faccio apposta a tirare in ballo Bill Cosby così puntualmente: mai come stavolta il suo telefilm è di fondamentale importanza per la storia che andiamo a raccontare. Il 15 Maggio, l’episodio finale della seconda stagione si apre con una scena del tutto ininfluente ai fini della trama: Cliff e sua moglie ascoltano una canzone e, divergenti, scommettono sull’anno dell’incisione. Si tratta di ‘An Evening In Paradise’ di Little Jimmy Scott. (Continua a leggere)

Il nome di Harold Land è legato essenzialmente alle sue collaborazioni con Max Roach prima (nel famosissimo, e giustamente, quintetto con Clifford Brown) e Bobby Hutcherson poi (in un periodo non troppo fortunato, a livello commerciale, per il vibrafonista). Molto meno nota la sua discografia personale, e come spesso si dice in questi casi… peccato! Sul perché si potrebbero aprire mille discorsi e tutti inutili; certo spostarsi a Los Angeles nel periodo in cui New York era tornata ad essere l’epicentro del jazz non l’ha aiutato professionalmente, anche se gli ha permesso di lavorare a stretto contatto con giovani musicisti underground (all’epoca!) come Ornette Coleman, Paul Bley e Don Cherry. ‘The Fox’ è forse l’album più conosciuto di Land, e lo coglie nella fase di mezzo della sua evoluzione: rispetto al periodo con Roach il suo tenore si è fatto più duro e asciutto, meno Don Byas e più Rollins/Gordon, in transizione verso lo stile coltraniano a venire.

Il nome di Harold Land è legato essenzialmente alle sue collaborazioni con Max Roach prima (nel famosissimo, e giustamente, quintetto con Clifford Brown) e Bobby Hutcherson poi (in un periodo non troppo fortunato, a livello commerciale, per il vibrafonista). Molto meno nota la sua discografia personale, e come spesso si dice in questi casi… peccato! Sul perché si potrebbero aprire mille discorsi e tutti inutili; certo spostarsi a Los Angeles nel periodo in cui New York era tornata ad essere l’epicentro del jazz non l’ha aiutato professionalmente, anche se gli ha permesso di lavorare a stretto contatto con giovani musicisti underground (all’epoca!) come Ornette Coleman, Paul Bley e Don Cherry. ‘The Fox’ è forse l’album più conosciuto di Land, e lo coglie nella fase di mezzo della sua evoluzione: rispetto al periodo con Roach il suo tenore si è fatto più duro e asciutto, meno Don Byas e più Rollins/Gordon, in transizione verso lo stile coltraniano a venire.

“L’hip hop è il figlio del be bop”: a propugnare la teoria con queste parole fu un pezzo da novanta come Max Roach, non certo uno qualunque. In ambito jazz però non furono in molti a condividerne il pensiero. Certo, il senso delle sue parole non era letterale, voleva semmai evidenziare quella linea, immaginaria ma facilmente individuabile, che parte dagli spoken word su base intrisa di jazz di Gil Scott Heron , passa per l’Herbie Hancock electro-funk di ‘Rockit’ e arriva a precursori come i rapper Gang Starr, che all’esordio stupivano campionando ‘Night In Tunisia’ per la loro ‘Words I Manifest’, che spianava la strada agli exploit dei vari A Tribe Called Quest, De La Soul o Digable Planets, che pure imbottirono i loro album di campionamenti presi a prestito dal jazz con risultati freschi ed entusiasmanti, dimostrando come la sintesi tra i due generi fosse tutt’altro che inattuabile. Proprio durante il momento di massima popolarità di questi ultimi nomi il discorso compirà un’ulteriore, decisiva sterzata grazie all’intuito di uno dei suoi primi teorizzatori. (Continua a leggere)

Su Little Jimmy Scott avevo scritto un altro articolo. L’ho letto e riletto, ma non mi piaceva. Non lasciava trasparire bene il punto centrale della questione: la musica, quella di una delle voci più singolari del jazz. Magari limerò quello scritto e lo trasformerò in un 2.0, una sorta di compendio a queste righe. Non vi tedierò qui coi perché e i percome: per chi non è familiare col personaggio sia sufficiente sapere che la voce acuta e i tratti androgini sono imputabili a una malattia genetica, la Sindrome di Kalmann, che impedisce il completamento della pubertà. Né mi perderò in lunghe escursioni per spiegare i motivi per cui resta quasi due decadi lontano dai riflettori, sotto i quali viene riportato da David Lynch. È il 10 Giugno del 1991, il giorno dell’ultimo episodio di Twin Peaks. In quelli che probabilmente sono i 45 minuti più genuinamente “sbroccati” mai trasmessi dalla TV prime time, all’improvviso sbuca fuori Little Jimmy Scott in un’impressionante interpretazione di ‘Sycamore Trees’, testo del regista americano su musica del fido Angelo Badalamenti. Ricomincia tutto. (Continua a leggere)

So che un critico, forse il mitico Arrigo Polillo, definì una volta i musicisti della vecchia guarda e della swing era “la riserva aurea del jazz”. In effetti, spesso e volentieri bastava metterli assieme in lunghe jam session per ritrovarsi fra le mani dell’ottima musica. Norman Granz, storico impresario, queste cose doveva saperle bene quando fondò la Pablo Records, un’etichetta con cui dare ancora spazio ai vecchi leoni nei problematici anni ’70. Fra le prime uscite per Pablo troviamo ‘Basie Jam’ del ’73, una sessione di blues guidata dal vecchio Basie, che certo non ha alcun bisogno di presentazioni.

So che un critico, forse il mitico Arrigo Polillo, definì una volta i musicisti della vecchia guarda e della swing era “la riserva aurea del jazz”. In effetti, spesso e volentieri bastava metterli assieme in lunghe jam session per ritrovarsi fra le mani dell’ottima musica. Norman Granz, storico impresario, queste cose doveva saperle bene quando fondò la Pablo Records, un’etichetta con cui dare ancora spazio ai vecchi leoni nei problematici anni ’70. Fra le prime uscite per Pablo troviamo ‘Basie Jam’ del ’73, una sessione di blues guidata dal vecchio Basie, che certo non ha alcun bisogno di presentazioni.

Non si tratta di un album con l’orchestra al completo: radunato un ottetto di swinger e bopper come Zoot Sims, Lockjaw Davis, Louis Bellson, Harry Edison, Ray Brown, JJ Johnson e Irving Ashby, Basie lo guida attraverso cinque lunghi blues. Si parte subito in quinta, dopo una breve intro di piano, con la veloce ‘Doubling Blues’, ci si rilassa con lo swingante tempo medio di ‘Hanging Out’, si riprende volentieri quota con ‘One Nighter’ e ‘Freeport Blues’. La materia di ‘Basie Jam’ è dunque la pietra angolare del jazz stesso, e qui dentro risplende di tutta la bellezza del suono più classico che ci sia, grazie alla batteria potente e sottile di Bellson, al basso legnoso di Ray Brown, ai tenori grassi e voluminosi di Davis e Sims (qui più ‘hot’ del suo solito), alla chitarra graffiante di Ashby, al meraviglioso trombone rotondo di Johnson e, ovviamente, al grande capo, che si sdoppia fra piano e organo. (Continua a leggere)

Il segno lasciato da Jim Hall nella storia del jazz viene ricondotto sistematicamente ai motivi sbagliati: a) il rispetto “per estensione” a causa dei suoi album in duo con Bill Evans (sul cui insopportabile status post mortem ci siamo già leggermente soffermati in precedenza), b) aver ispirato gente di malaffare tipo Al Di Meola o Pat Metheny (ossia la gioia di tutti gli autori di cruciverba: “9 orizzontale: il Metheny chitarrista” sta alle parole crociate come ‘My Funny Valentine’ o ‘Round Midnight’ stanno al jazz). Che poi si tratti anche (soprattutto) di uno dei migliori interpreti della sei corde per molti è quasi secondario, ma fortunatamente restano i dischi a confermarlo.

Per quanto non se ne parli mai in favore di altri titoli, ‘These Rooms’ è di certo tra le migliori prove nel nutrito catalogo di Jim Hall, penalizzato forse solo da una reperibilità non proprio facilissima (nonostante pare sia in giro una ristampa del 2008 su Disconforme) che ne ha limitato la diffusione tra gli appassionati. (Continua a leggere)

Quando vidi per la prima volta questo cd in un espositore fu subito chiara una cosa: lo avrei comprato già solo per la copertina, fosse anche stato un disco dei Muse (bugia, ma solo per quest’ultimo dettaglio). Poi, visti titolo, nome dell’autore, quelli di Nat Adderley e Johnny Griffin, e pure il basso prezzo, le mie già scarsissime difese si sono volatilizzate di fronte a ‘Blues For Dracula’, esordio da leader di Philly Joe Jones, noto ai più come batterista del primo quintetto stabile di Miles Davis nonché come uno dei migliori discepoli di Art Blakey.

Quando vidi per la prima volta questo cd in un espositore fu subito chiara una cosa: lo avrei comprato già solo per la copertina, fosse anche stato un disco dei Muse (bugia, ma solo per quest’ultimo dettaglio). Poi, visti titolo, nome dell’autore, quelli di Nat Adderley e Johnny Griffin, e pure il basso prezzo, le mie già scarsissime difese si sono volatilizzate di fronte a ‘Blues For Dracula’, esordio da leader di Philly Joe Jones, noto ai più come batterista del primo quintetto stabile di Miles Davis nonché come uno dei migliori discepoli di Art Blakey.

Cosa c’entreranno mai fra loro Dracula e il jazz, potreste chiedervi. In realtà poco, ma la passione di Philly Joe per Dracula, Bela Lugosi e le imitazioni sono più che sufficienti per gettare un ponte da New York alla Transilvania, o quantomeno agli studi Universal. Così la title track parte col vigore di un tipico blues stile ‘Walkin”, salvo poi essere interrotta dal gustoso recitato del batterista. Quando il pezzo riprende, è puro hard bop swingante con una bella interazione fra i tre fiati (Adderley, Griffin e il trombone di Julian Priester). (Continua a leggere)

Se sulle nostre pagine dovesse campeggiare un Rollins sarebbe quasi scontato pensare allo storico Sonny, decisamente più in tema rispetto all’incazzoso Henry, la cui Rollins Band non ha comunque mai nascosto il proprio amore per jazz e dintorni (ingaggiando pure l’ex Defunkt Melvin Gibbs al basso). Presto verrà anche il momento di parlare del “Saxophone Colossus”, per ora accontentatevi del suo omonimo più muscoloso e tatuato: non tanto per ribadire l’importanza dei suoi gruppi (Black Flag e, appunto, Rollins Band) per il rock degli ultimi 30 anni (discorso sacrosanto, ma che ci porterebbe fuori tema), quanto per approfondire il suo legame con la musica di cui leggete (si spera, eh) da queste parti. Un legame traducibile fondamentalmente in un nome e un cognome: Charles Gayle. Quando ho scritto il precedente articolo su quest’ultimo tra l’altro non avevo idea che ce ne sarebbe stata una seconda puntata, ma una volta deciso di voler approfondire questa joint venture la scelta è stata naturale conseguenza. (Continua a leggere)

Se sulle nostre pagine dovesse campeggiare un Rollins sarebbe quasi scontato pensare allo storico Sonny, decisamente più in tema rispetto all’incazzoso Henry, la cui Rollins Band non ha comunque mai nascosto il proprio amore per jazz e dintorni (ingaggiando pure l’ex Defunkt Melvin Gibbs al basso). Presto verrà anche il momento di parlare del “Saxophone Colossus”, per ora accontentatevi del suo omonimo più muscoloso e tatuato: non tanto per ribadire l’importanza dei suoi gruppi (Black Flag e, appunto, Rollins Band) per il rock degli ultimi 30 anni (discorso sacrosanto, ma che ci porterebbe fuori tema), quanto per approfondire il suo legame con la musica di cui leggete (si spera, eh) da queste parti. Un legame traducibile fondamentalmente in un nome e un cognome: Charles Gayle. Quando ho scritto il precedente articolo su quest’ultimo tra l’altro non avevo idea che ce ne sarebbe stata una seconda puntata, ma una volta deciso di voler approfondire questa joint venture la scelta è stata naturale conseguenza. (Continua a leggere)

Il nome di Benny Golson viene spesso, e giustamente, associato a determinati sodalizi (con Art Blakey nel memorabile ‘Moanin”, con Art Farmer nel Jazztet) e alla sua originalità di compositore/arrangiatore per piccoli e medi organici (lavoro svolto per Dizzy Gillespie e per vari classici album di casa Blue Note). Se ne parla molto meno quando l’argomento sono grandi sassofonisti e grandi album. Ed è un vero peccato perché Golson, a proprio nome, può vantare una discografia ricchissima e con un rapporto qualità/quantità davvero positivo.

Il nome di Benny Golson viene spesso, e giustamente, associato a determinati sodalizi (con Art Blakey nel memorabile ‘Moanin”, con Art Farmer nel Jazztet) e alla sua originalità di compositore/arrangiatore per piccoli e medi organici (lavoro svolto per Dizzy Gillespie e per vari classici album di casa Blue Note). Se ne parla molto meno quando l’argomento sono grandi sassofonisti e grandi album. Ed è un vero peccato perché Golson, a proprio nome, può vantare una discografia ricchissima e con un rapporto qualità/quantità davvero positivo.

‘Groovin’ With Golson’ è uno dei molti dischi incisi da Benny a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Come i coevi ‘Gettin’ With It’ e ‘Gone With Golson’, schiera una frontline piuttosto inusuale fatta di tenore e trombone, affidato alle esperte mani del fido Curtis Fuller. Sonorità calde e incentrate toni sui medi, arrangiamenti dall’intrigante effetto orchestrale, e ampi spazi per i solisti sono il punto di partenza per una magnifica sessione hard bop a tutto blues – ovvero una delle due o tre cose migliori del mondo. (Continua a leggere)

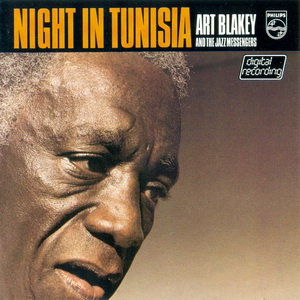

No, non abbiamo sbagliato copertina. Certo, ‘A Night In Tunisia’ ha una delle front cover più note e riconoscibili della storia, eppure qui accanto ne vedete una diversa. L’arcano (che per i più attenti non sarà tale) è presto risolto: si tratta di un altro disco. Non sono molti a ricordarlo, ma oltre allo storico classico su Blue Note del 1960, la discografia di Art Blakey (senza contare varie raccolte semi-ufficiali) ne contiene almeno un paio dal titolo uguale o molto simile: l’omonimo del 1957 su RCA, e questo ‘Night In Tunisia’ del 1979, che rispetto al ben più noto predecessore omette l’articolo.

No, non abbiamo sbagliato copertina. Certo, ‘A Night In Tunisia’ ha una delle front cover più note e riconoscibili della storia, eppure qui accanto ne vedete una diversa. L’arcano (che per i più attenti non sarà tale) è presto risolto: si tratta di un altro disco. Non sono molti a ricordarlo, ma oltre allo storico classico su Blue Note del 1960, la discografia di Art Blakey (senza contare varie raccolte semi-ufficiali) ne contiene almeno un paio dal titolo uguale o molto simile: l’omonimo del 1957 su RCA, e questo ‘Night In Tunisia’ del 1979, che rispetto al ben più noto predecessore omette l’articolo.

Gli anni ’70 furono un periodo particolare per il batterista di Pittsburgh, ricordato più che altro per la partecipazione al progetto Giants Of Jazz in compagnia di altri monumenti tipo Gillespie, Monk e Stitt. La versione dei Jazz Messengers attiva nella seconda parte del decennio, pur autrice di buone prove come ‘In This Korner’ (del ’78), non è mai stata particolarmente celebrata, schiacciata da un lato dai leggendari “messaggeri” degli anni ’50 e ’60 (inutile fare nomi: se non li conoscete probabilmente siete capitati su queste pagine cercando su google “il mondo non si è fermato mai un momento”) dall’altro dalla formazione che negli anni ’80 porterà Blakey ad un quasi inaspettato ritorno di popolarità, con un giovanissimo Wynton Marsalis sugli scudi. (Continua a leggere)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

- Riceviamo & pubblichiamo: Rich Doub...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz