Oldies's Articles

Treasure Island, del febbraio del 1974, è stato il secondo album registrato per la Impulse! dal cosiddetto “Quartetto Americano” di Keith Jarrett, che è stata una delle formazioni chiave per comprendere certi processi di fusione linguistica tra diversi generi (oggi si direbbe con termine persino abusato “contaminativi”) emersi in quei variegati e altamente creativi anni ’70. La band composta da Jarrett al pianoforte e sax soprano, Dewey Redman al sax tenore, e i fidi Charlie Haden al basso e Paul Motian alla batteria, è stata forse la migliore che Jarrett abbia mai guidato in carriera. Oltre al quartetto, l’allora promettente chitarrista Sam Brown qui contribuisce significativamente in un paio di brani, così come Guilherme Franco e Danny Johnson si aggiungono alle percussioni. È un disco che all’epoca fu considerato dalla nostra critica, nella migliore delle ipotesi, “gradevole”, nella peggiore, liquidato come “commerciale” (tanto per cambiare e visto il buon successo discografico che riscosse), termine con il quale si derubricava qualsiasi cosa interagisse con musiche di stampo popolare e non potesse essere classificata nei dintorni di un cosiddetto “jazz d’avanguardia” e conseguentemente “creativo”. (Continua a leggere)

Treasure Island, del febbraio del 1974, è stato il secondo album registrato per la Impulse! dal cosiddetto “Quartetto Americano” di Keith Jarrett, che è stata una delle formazioni chiave per comprendere certi processi di fusione linguistica tra diversi generi (oggi si direbbe con termine persino abusato “contaminativi”) emersi in quei variegati e altamente creativi anni ’70. La band composta da Jarrett al pianoforte e sax soprano, Dewey Redman al sax tenore, e i fidi Charlie Haden al basso e Paul Motian alla batteria, è stata forse la migliore che Jarrett abbia mai guidato in carriera. Oltre al quartetto, l’allora promettente chitarrista Sam Brown qui contribuisce significativamente in un paio di brani, così come Guilherme Franco e Danny Johnson si aggiungono alle percussioni. È un disco che all’epoca fu considerato dalla nostra critica, nella migliore delle ipotesi, “gradevole”, nella peggiore, liquidato come “commerciale” (tanto per cambiare e visto il buon successo discografico che riscosse), termine con il quale si derubricava qualsiasi cosa interagisse con musiche di stampo popolare e non potesse essere classificata nei dintorni di un cosiddetto “jazz d’avanguardia” e conseguentemente “creativo”. (Continua a leggere)

Sappiamo come Bob Weinstock della Prestige favorisse il formato delle jam session, che tanti capolavori hanno dato alla storia del jazz. Si radunano i musicisti, si preparano arrangiamenti essenziali, e via, si registra, con la massima semplicità, confidando nell’intesa fra i protagonisti e nella bontà del materiale. Più o meno questi devono essere i presupposti di ‘Very Saxy’, album del 1959 che ci pone di fronte ad un problema di attribuzione: Eddie “Lockjaw” Davis e la sua band ospitano tre tenori, oppure un album dei quattro sassofonisti? Le note suggeriscono la prima ipotesi, ma alla fine poco ci importa, perché l’album è eccezionale. Oltre alla già citata formazione di Davis (quella degli storici Cookbook, ovvero Shirley Scott all’hammond, George Duvivier al basso e Arthur Edgehill alla batteria) abbiamo infatti tre ospiti incredibili: i texani Arnett Cobb e Buddy Tate e il venerato maestro Coleman Hawkins, all’epoca già cinquantacinquenne ma ancora in splendida forma. (Continua a leggere)

Sappiamo come Bob Weinstock della Prestige favorisse il formato delle jam session, che tanti capolavori hanno dato alla storia del jazz. Si radunano i musicisti, si preparano arrangiamenti essenziali, e via, si registra, con la massima semplicità, confidando nell’intesa fra i protagonisti e nella bontà del materiale. Più o meno questi devono essere i presupposti di ‘Very Saxy’, album del 1959 che ci pone di fronte ad un problema di attribuzione: Eddie “Lockjaw” Davis e la sua band ospitano tre tenori, oppure un album dei quattro sassofonisti? Le note suggeriscono la prima ipotesi, ma alla fine poco ci importa, perché l’album è eccezionale. Oltre alla già citata formazione di Davis (quella degli storici Cookbook, ovvero Shirley Scott all’hammond, George Duvivier al basso e Arthur Edgehill alla batteria) abbiamo infatti tre ospiti incredibili: i texani Arnett Cobb e Buddy Tate e il venerato maestro Coleman Hawkins, all’epoca già cinquantacinquenne ma ancora in splendida forma. (Continua a leggere)

Dopo quasi cinquant’anni dalla sua morte, trascorsi tra mito e aneddotica relativa, tra coltranismi, modalismi, spiritualismi e avanguardismi vari, insomma tutta la serie di -ismi ai quali è affezionata una vasta porzione di appassionati, sarebbe interessante effettuare una verifica critica sedimentata circa l’opera di John Coltrane, la sua discografia e la relativa eredità musicale. Tema assai ampio e impegnativo che certo non si può dibattere in sede di una breve recensione. Che si stia parlando di uno dei giganti autentici di questa musica, non vi è alcun dubbio. Che la sua discografia sia da prendere integralmente per oro colato come fanno in molti, è un’altra faccenda e sarebbe cosa poco seria, più prossima al fanatismo da collezionista che alla onesta valutazione musicale. (Continua a leggere)

Dopo quasi cinquant’anni dalla sua morte, trascorsi tra mito e aneddotica relativa, tra coltranismi, modalismi, spiritualismi e avanguardismi vari, insomma tutta la serie di -ismi ai quali è affezionata una vasta porzione di appassionati, sarebbe interessante effettuare una verifica critica sedimentata circa l’opera di John Coltrane, la sua discografia e la relativa eredità musicale. Tema assai ampio e impegnativo che certo non si può dibattere in sede di una breve recensione. Che si stia parlando di uno dei giganti autentici di questa musica, non vi è alcun dubbio. Che la sua discografia sia da prendere integralmente per oro colato come fanno in molti, è un’altra faccenda e sarebbe cosa poco seria, più prossima al fanatismo da collezionista che alla onesta valutazione musicale. (Continua a leggere)

E parecchio che non recensisco incisioni del passato che meritano una adeguata riscoperta. Solitamente lo faccio solo per i grandi capolavori. Questo Shorter by Two inciso da due pianisti, in teoria non di primissima fascia ma bravissimi, come Kirk Lightsey e Harold Danko, e dedicato integralmente alle composizioni di Wayne Shorter, se non è un capolavoro, poco ci manca. Da un po’ di tempo mi sto convincendo che, al di là di più o meno libere e apprezzabili improvvisazioni e virtuosismi vari, per fare degli ottimi dischi di jazz, di qualsiasi ambito stilistico essi siano, anche il più avanzato, occorra l’utilizzo di eccellente materiale compositivo, sia che si tratti di proprie composizioni o di quelle altrui. Non è certo condizione sufficiente ma è probabilmente necessaria. (Continua a leggere)

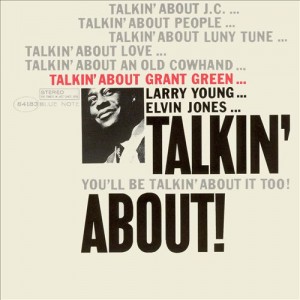

Mai abbastanza lodato, Grant Green è stato in realtà uno dei grandi protagonisti del jazz degli anni ’60, grazie ad una memorabile serie di album Blue Note in cui aggiornò il linguaggio della chitarra. Il suo stile, fatto in primo luogo di lunghissime sequenze di note singole staccate e cristalline più che di accordi, nasce dal desiderio di emulare gli strumenti a fiato, e proprio seguendo questo principio Green trasporterà per primo sul suo strumento l’improvvisazione modale, che proprio in quegli anni aveva trovato larga diffusione. Tutte queste caratteristiche, assieme ad una grande capacità di comunicazione e divulgazione, ne fanno una sorta di Freddie Hubbard della chitarra. ’Talkin’ About’ è solo uno dei molti album incisi in quegli anni, ma mi piace sceglierlo per una serie di motivi. (Continua a leggere)

Mai abbastanza lodato, Grant Green è stato in realtà uno dei grandi protagonisti del jazz degli anni ’60, grazie ad una memorabile serie di album Blue Note in cui aggiornò il linguaggio della chitarra. Il suo stile, fatto in primo luogo di lunghissime sequenze di note singole staccate e cristalline più che di accordi, nasce dal desiderio di emulare gli strumenti a fiato, e proprio seguendo questo principio Green trasporterà per primo sul suo strumento l’improvvisazione modale, che proprio in quegli anni aveva trovato larga diffusione. Tutte queste caratteristiche, assieme ad una grande capacità di comunicazione e divulgazione, ne fanno una sorta di Freddie Hubbard della chitarra. ’Talkin’ About’ è solo uno dei molti album incisi in quegli anni, ma mi piace sceglierlo per una serie di motivi. (Continua a leggere)

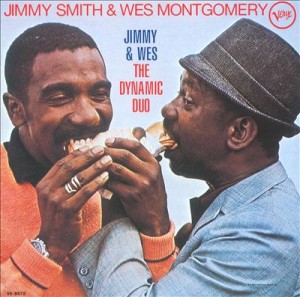

La copertina, che ritrae Jimmy Smith e Wes Montgomery mentre stanno per addentare un panino, trasmette un’idea di relax, complicità, divertimento, in maniera ben poco fraintendibile. Sia l’uno che l’altro erano al picco della popolarità, al tempo, e farli suonare assieme era un’occasione d’oro per una bella sessione all star, nella più pura tradizione della Verve. L’esuberante Jimmy Smith, emblema dell’organo hammond e del soul jazz, e l’agile Wes Montgomery, la chitarra dell’hard bop: due stili complementari che legavano benissimo, come testimoniano le frasi scambiate con abilità da giocolieri e l’attenzione con cui i due si ascoltano e reagiscono in tempo reale – un manuale di quello che, solitamente, si definisce “interplay” in una parola sola. Ma questo album non è solo il Dynamico Duo. (Continua a leggere)

La copertina, che ritrae Jimmy Smith e Wes Montgomery mentre stanno per addentare un panino, trasmette un’idea di relax, complicità, divertimento, in maniera ben poco fraintendibile. Sia l’uno che l’altro erano al picco della popolarità, al tempo, e farli suonare assieme era un’occasione d’oro per una bella sessione all star, nella più pura tradizione della Verve. L’esuberante Jimmy Smith, emblema dell’organo hammond e del soul jazz, e l’agile Wes Montgomery, la chitarra dell’hard bop: due stili complementari che legavano benissimo, come testimoniano le frasi scambiate con abilità da giocolieri e l’attenzione con cui i due si ascoltano e reagiscono in tempo reale – un manuale di quello che, solitamente, si definisce “interplay” in una parola sola. Ma questo album non è solo il Dynamico Duo. (Continua a leggere)

Parlare di un disco come questo, che senz’altro rientra in una ristretta manciata di capolavori del jazz davvero indispensabili potrebbe risultare scontato, più che altro perché si tratta di una registrazione giusto di 60 anni fa, sulla quale sembra di aver già detto e analizzato un po’ tutto. Tuttavia, potrebbe essere utile farlo in un periodo come questo nel quale l’ampio processo di commistione linguistica in atto da tempo intorno alla musica improvvisata sta creando disorientamento tra molti jazzofili di vecchia e nuova data, favorendo una certa confusione di idee intorno al jazz. Dico questo perché, al di là della grandezza indiscutibile e senza tempo della musica ivi contenuta e del musicista, il disco si presta ad una serie di considerazioni che possono rivelarsi molto utili allo scopo. Innanzitutto, la faccenda tanto citata e discussa sulla presunta “universalità” del linguaggio jazzistico, a mio avviso concetto oggi abbastanza abusato e utilizzato in modo per lo più ambiguo. (Continua a leggere)

Hank Crawford è uno di quegli infaticabili lavoratori della black music che meriterebbero maggior considerazione. Polistrumentista (sax contralto e baritono, pianoforte), arrangiatore per complessi soul e r&b, direttore musicale della band di Ray Charles dal ’59 al ’63, persino rocker nel gruppo Little Hank And The Rhythm Kings, Crawford ha messo le sue grandi doti al servizio dell’espressività, trovando un approdo naturale in quel soul jazz che esplose negli anni ’60 – e che qui da noi è sempre stato visto col fumo negli occhi… e il cemento nelle orecchie, verrebbe da aggiungere, grazie al lavoro di certa ottusa critica. ‘True Blue’ è uno dei molti dischi incisi dal sassofonista negli anni ’60 su Atlantic, la casa discografica dei fratelli Ertegun. (Continua a leggere)

Hank Crawford è uno di quegli infaticabili lavoratori della black music che meriterebbero maggior considerazione. Polistrumentista (sax contralto e baritono, pianoforte), arrangiatore per complessi soul e r&b, direttore musicale della band di Ray Charles dal ’59 al ’63, persino rocker nel gruppo Little Hank And The Rhythm Kings, Crawford ha messo le sue grandi doti al servizio dell’espressività, trovando un approdo naturale in quel soul jazz che esplose negli anni ’60 – e che qui da noi è sempre stato visto col fumo negli occhi… e il cemento nelle orecchie, verrebbe da aggiungere, grazie al lavoro di certa ottusa critica. ‘True Blue’ è uno dei molti dischi incisi dal sassofonista negli anni ’60 su Atlantic, la casa discografica dei fratelli Ertegun. (Continua a leggere)

Ci sono dischi che probabilmente per ciascuno di noi hanno segnato per sempre il proprio rapporto con il jazz, creando un legame di passione e di amore indissolubile verso questa meravigliosa musica. Per il sottoscritto, il concerto registrato dalla band di Charles Mingus nel settembre del 1964 al Festival di Monterey è uno di quelli, perciò potrei risultare in questo scritto sbilanciato nelle valutazioni, ma, considerato il valore oggettivo del contenuto musicale, poi non in modo così eccessivo. Dico subito che il disco ha un unico reale difetto, è registrato maluccio, cosa importante forse per chi ha un rapporto con la musica più da audiofilo che da melomane, ma non così condizionante per chi invece è abituato ad apprezzare senza alcun problema il contenuto musicale delle vecchie registrazioni dei decenni antecedenti l’ultima guerra mondiale. (Continua a leggere)

Ci sono dischi che probabilmente per ciascuno di noi hanno segnato per sempre il proprio rapporto con il jazz, creando un legame di passione e di amore indissolubile verso questa meravigliosa musica. Per il sottoscritto, il concerto registrato dalla band di Charles Mingus nel settembre del 1964 al Festival di Monterey è uno di quelli, perciò potrei risultare in questo scritto sbilanciato nelle valutazioni, ma, considerato il valore oggettivo del contenuto musicale, poi non in modo così eccessivo. Dico subito che il disco ha un unico reale difetto, è registrato maluccio, cosa importante forse per chi ha un rapporto con la musica più da audiofilo che da melomane, ma non così condizionante per chi invece è abituato ad apprezzare senza alcun problema il contenuto musicale delle vecchie registrazioni dei decenni antecedenti l’ultima guerra mondiale. (Continua a leggere)

Il contraltista William “Sonny” Criss è uno dei tanti esempi di sottostima, financo di ingiusto oblio, di cui è zeppo il racconto della storia del jazz. Le ragioni nel suo caso sono diverse e sovrapponibili. Tra quelle citabili, una, abbastanza comune ad altri, è legata alla modalità con la quale si racconta solitamente la storia di questa affascinante, e per certi versi ancora misteriosa, musica, ossia una sorta di epica intensa, fatta da una rapida sequenza cronologica di singoli geni, protagonisti di svolte o sedicenti “rivoluzioni” epocali, piuttosto che da una articolata sovrapposizione di interscambi e contributi, chi maggiori chi minori, che si sono intrecciati tra loro (non si dimentichi la tradizione fondamentalmente orale della cultura africana- americana), componendo come un puzzle il quadro generale. (Continua a leggere)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Chiodi nella bara

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz