Oldies's Articles

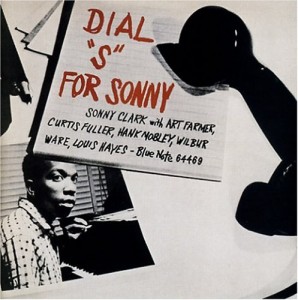

Questo album è un po’ la summa di uno dei tanti “what if…” della storia del jazz, in particolare del “cosa avrebbe potuto fare X non fosse morto così presto”. Sonny Clark, pianista dallo stile bluesy e percussivo, figlio diretto di Bud Powell e Horace Silver, vantava pure notevoli qualità di arrangiatore e una solida esperienza di accompagnatore quando, nel 1957, potè finalmente esordire con il suo primo disco. Su Blue Note, per di più, casa discografica che avrebbe pure fatto di Sonny il suo house pianist, non fosse stato per i gravi problemi di tossicodipendenza. ‘Dial “S” For Sonny’ si inserisce autorevolmente nello scenario dell’hard bop, in quegli anni appena cominciato, in perfetto bilico fra il grintoso Miles Davis di ‘Walkin” e i contemporanei quintetti di Silver e Golson. La title track e ‘Bootin’ It’ ricalcano apertamente il modello del capolavoro di Davis del ’54: tre fiati nella frontline (Art Farmer, Curtis Fuller, Hank Mobley), un pezzo dal ritmo swingante a tempo medio seguito da un altro ad alta velocità, riff eccitanti e tanta immediatezza espressiva all’insegna del blues. (Continua a leggere)

Questo album è un po’ la summa di uno dei tanti “what if…” della storia del jazz, in particolare del “cosa avrebbe potuto fare X non fosse morto così presto”. Sonny Clark, pianista dallo stile bluesy e percussivo, figlio diretto di Bud Powell e Horace Silver, vantava pure notevoli qualità di arrangiatore e una solida esperienza di accompagnatore quando, nel 1957, potè finalmente esordire con il suo primo disco. Su Blue Note, per di più, casa discografica che avrebbe pure fatto di Sonny il suo house pianist, non fosse stato per i gravi problemi di tossicodipendenza. ‘Dial “S” For Sonny’ si inserisce autorevolmente nello scenario dell’hard bop, in quegli anni appena cominciato, in perfetto bilico fra il grintoso Miles Davis di ‘Walkin” e i contemporanei quintetti di Silver e Golson. La title track e ‘Bootin’ It’ ricalcano apertamente il modello del capolavoro di Davis del ’54: tre fiati nella frontline (Art Farmer, Curtis Fuller, Hank Mobley), un pezzo dal ritmo swingante a tempo medio seguito da un altro ad alta velocità, riff eccitanti e tanta immediatezza espressiva all’insegna del blues. (Continua a leggere)

Quando il 33 giri fece finalmente la sua comparsa, si aprì un mondo di possibilità per musicisti e discografici. Una su tutte, quella di poter incidere opere di lunga durata, e quindi di poter riportare su disco ciò che si poteva sentire, in precedenza, solo dal vivo. Per Bob Weinstock, capo della Prestige, fu una vera manna dal cielo: finalmente i jazzisti potevano esprimersi in studio come dal vivo – questo lo portò a incidere e pubblicare un enorme numero di lavori, spesso in forma di lunghe jam session. Un formato caduto poi in disuso, che oggi ad alcuni piace denigrare, ma che non di rado dava vita a sessioni entusiasmanti, soprattutto con un po’ di lavoro preparatorio a monte. Gene Ammons, uno dei più riconoscibili e sottovalutati tenoristi, registrò sette album in un paio d’anni per Weinstock: tutti quanti fatti di jam session con brani molto lunghi (a volte vicini ai quindici minuti, originali alternati a qualche standard) e Mal Waldron in veste di accompagnatore e arrangiatore. ‘Groove Blues’ è uno dei migliori della serie e vedere schierata una formazione imponente, tant’è che nei primi due lunghi, fantastici blues a tempo medio troviamo ben cinque fiati: oltre al leader ecco l’altro tenore di Paul Quinichette, il baritono di Pepper Adams, il contralto di… John Coltrane (riconoscibilissimo, in pieno stile sheets of sound) e il flauto di Jerome Richardson, che conferisce un particolare colore quasi esotico al blues. (Continua a leggere)

Quando il 33 giri fece finalmente la sua comparsa, si aprì un mondo di possibilità per musicisti e discografici. Una su tutte, quella di poter incidere opere di lunga durata, e quindi di poter riportare su disco ciò che si poteva sentire, in precedenza, solo dal vivo. Per Bob Weinstock, capo della Prestige, fu una vera manna dal cielo: finalmente i jazzisti potevano esprimersi in studio come dal vivo – questo lo portò a incidere e pubblicare un enorme numero di lavori, spesso in forma di lunghe jam session. Un formato caduto poi in disuso, che oggi ad alcuni piace denigrare, ma che non di rado dava vita a sessioni entusiasmanti, soprattutto con un po’ di lavoro preparatorio a monte. Gene Ammons, uno dei più riconoscibili e sottovalutati tenoristi, registrò sette album in un paio d’anni per Weinstock: tutti quanti fatti di jam session con brani molto lunghi (a volte vicini ai quindici minuti, originali alternati a qualche standard) e Mal Waldron in veste di accompagnatore e arrangiatore. ‘Groove Blues’ è uno dei migliori della serie e vedere schierata una formazione imponente, tant’è che nei primi due lunghi, fantastici blues a tempo medio troviamo ben cinque fiati: oltre al leader ecco l’altro tenore di Paul Quinichette, il baritono di Pepper Adams, il contralto di… John Coltrane (riconoscibilissimo, in pieno stile sheets of sound) e il flauto di Jerome Richardson, che conferisce un particolare colore quasi esotico al blues. (Continua a leggere)

Quella di Baby Face Willette sembra una storia uscita da ‘Natura Morta Con Custodia Di Sax’, meraviglioso tomo in cui lo scrittore Geoff Dyer drammatizza le parabole più o meno autodistruttive di alcune leggende del jazz. Baby Face non è mai diventato grande quanto un Monk o un Bud Powell, anzi, quel successo non lo ha nemmeno sfiorato da lontano, però la sua storia tra quelle pagine non avrebbe sfigurato, per giunta senza alcuna licenza letteraria: vuoi per la sua breve ma intensissima carriera, vuoi per l’alone di mistero di cui è circondato, tanto che i dubbi sulla sua morte, avvenuta nel 1971, perdurano ancora oggi. Altrettanto contrastanti sono le voci di chi ebbe modo di conoscerlo: per qualcuno i suoi concerti avevano del trascendentale, pregni di un’energia mai catturata su disco; altri invece lo apostrofavano come mediocre musicista, forse perché Baby Face picchiava sul suo Hammond B-3 con un vigore più vicino a quello dei gruppi rock che adotteranno di lì a poco il medesimo strumento che non a un Jimmy Smith, che proprio in quel periodo a cavallo tra ’50 e ’60 faceva furore. (Continua a leggere)

Quella di Baby Face Willette sembra una storia uscita da ‘Natura Morta Con Custodia Di Sax’, meraviglioso tomo in cui lo scrittore Geoff Dyer drammatizza le parabole più o meno autodistruttive di alcune leggende del jazz. Baby Face non è mai diventato grande quanto un Monk o un Bud Powell, anzi, quel successo non lo ha nemmeno sfiorato da lontano, però la sua storia tra quelle pagine non avrebbe sfigurato, per giunta senza alcuna licenza letteraria: vuoi per la sua breve ma intensissima carriera, vuoi per l’alone di mistero di cui è circondato, tanto che i dubbi sulla sua morte, avvenuta nel 1971, perdurano ancora oggi. Altrettanto contrastanti sono le voci di chi ebbe modo di conoscerlo: per qualcuno i suoi concerti avevano del trascendentale, pregni di un’energia mai catturata su disco; altri invece lo apostrofavano come mediocre musicista, forse perché Baby Face picchiava sul suo Hammond B-3 con un vigore più vicino a quello dei gruppi rock che adotteranno di lì a poco il medesimo strumento che non a un Jimmy Smith, che proprio in quel periodo a cavallo tra ’50 e ’60 faceva furore. (Continua a leggere)

Questa session del 1967 esce dai soliti parametri del catalogo Blue Note di quegli anni. Questo dovuto alla presenza di Ornette Coleman, qui solo alla tromba, che riuscirà anche a sdoganare la “new music”, registrando nei due anni seguenti un paio di dischi per la suddetta etichetta. Ma anche e soprattutto alla scrittura di Jackie McLean, molto più avanguardistica del suo collega nel brano di apertura: “Lifeline” è una suite, divisa in 4 movimenti, che occupa tutta la prima facciata, dove si intersecano call and response, note tenute, la tromba sbilenca di Ornette, armonie e linee melodiche complesse, fino a echi blues. Blues da dove i nostri discendono. Gli altri componenti (il pianista Lamont Johnson, il batterista Billy Higgins e Scott Holt al basso) assecondano le intenzioni e le idee dei nostri, puntualizzando sempre con un’ampia varietà di colori il pezzo. Sembra che McLean sia un freeman, facendo il verso a Ornette, mentre quest’ultimo, oltre a trasportare alla tromba le sue idee sviluppate sul sax, cita anche Don Cherry. (Continua a leggere)

Questa session del 1967 esce dai soliti parametri del catalogo Blue Note di quegli anni. Questo dovuto alla presenza di Ornette Coleman, qui solo alla tromba, che riuscirà anche a sdoganare la “new music”, registrando nei due anni seguenti un paio di dischi per la suddetta etichetta. Ma anche e soprattutto alla scrittura di Jackie McLean, molto più avanguardistica del suo collega nel brano di apertura: “Lifeline” è una suite, divisa in 4 movimenti, che occupa tutta la prima facciata, dove si intersecano call and response, note tenute, la tromba sbilenca di Ornette, armonie e linee melodiche complesse, fino a echi blues. Blues da dove i nostri discendono. Gli altri componenti (il pianista Lamont Johnson, il batterista Billy Higgins e Scott Holt al basso) assecondano le intenzioni e le idee dei nostri, puntualizzando sempre con un’ampia varietà di colori il pezzo. Sembra che McLean sia un freeman, facendo il verso a Ornette, mentre quest’ultimo, oltre a trasportare alla tromba le sue idee sviluppate sul sax, cita anche Don Cherry. (Continua a leggere)

Le date. Maledette date: una croce ben nota a qualunque appassionato di jazz che abbia mai provato a catalogare i propri dischi. Quale tenere in considerazione? Quella d’incisione o quella di pubblicazione, tante volte postuma? O magari quella di ristampa? È un dilemma che coinvolge direttamente il ripescaggio di oggi: ‘Blue Autumn’ infatti, pur pubblicato in CD dalla Evidence (con la copertina che vedete qui a lato) solo nel tardo ’92, raccoglie in realtà incisioni di quasi dieci anni prima, realizzate nel corso di una serata del 1983 al Keystone Korner di San Francisco (la quale frutterà anche un altro disco, il più noto ‘On The Move’); per di più era stato già stampato una prima volta (in vinile) dalla Theresa nel 1986, con copertina in bianco e nero. Un mezzo manicomio, vero? Però non dovrebbe distoglierci troppo dalla musica, che in fondo è ciò che conta.

Le date. Maledette date: una croce ben nota a qualunque appassionato di jazz che abbia mai provato a catalogare i propri dischi. Quale tenere in considerazione? Quella d’incisione o quella di pubblicazione, tante volte postuma? O magari quella di ristampa? È un dilemma che coinvolge direttamente il ripescaggio di oggi: ‘Blue Autumn’ infatti, pur pubblicato in CD dalla Evidence (con la copertina che vedete qui a lato) solo nel tardo ’92, raccoglie in realtà incisioni di quasi dieci anni prima, realizzate nel corso di una serata del 1983 al Keystone Korner di San Francisco (la quale frutterà anche un altro disco, il più noto ‘On The Move’); per di più era stato già stampato una prima volta (in vinile) dalla Theresa nel 1986, con copertina in bianco e nero. Un mezzo manicomio, vero? Però non dovrebbe distoglierci troppo dalla musica, che in fondo è ciò che conta.

La carriera di Nat Adderley (scomparso ormai quasi 13 anni orsono), per inciso, è un po’ controversa: la sua figura spesso è stata oscurata dall’enorme ombra di suo fratello Cannonball, tuttavia alcuni tra i grandi cavalli di battaglia di quest’ultimo sono usciti proprio dalla penna di Nat (pensate a ‘Work Song’ o ‘Jive Samba’), e già questo basterebbe a ritagliargli un posto nella storia del jazz che non brilli di luce riflessa. (Continua a leggere)

Io, per motivi puramente anagrafici, Jula De Palma l’ho scoperta in netto ritardo. Di certo lei non mi ha “aiutato”, scomparendo letteralmente dalle scene a metà degli anni ’70, all’apice della maturità artistica. Non solo: a differenza di altri personaggi che, pur rinunciando alle apparizioni pubbliche, hanno mantenuto vivo l’interesse attorno al proprio nome continuando a produrre musica, il ritiro di Jula De Palma è stato quanto di più definitivo e “radicale” si possa immaginare. Insieme alla musica ha lasciato l’Italia in favore di una casetta in Canadà, dedicandosi per anni a un’attività imprenditoriale che con le sette note non c’entra neanche di striscio, senza cedere alle lusinghe di trasmissioni revivaliste e tricche tracche vari (e infatti quando accetta di tornare sullo schermo – qualche anno fa dall’incartapecorito Limiti – è più per un favore a un vecchio amico che per autocelebrazione). C’é poi da dire che la nostra oggi viene ricordata quasi esclusivamente per ‘Tua’, brano che a Sanremo ’59 fece scalpore in quanto troppo pruriginoso per le pudiche platee dei tempi, “scandalo” che le regalò le copertine di praticamente tutti i settimanali. Le partecipazioni a Sanremo, i successi nella musica più o meno leggera e la conduzione di programmi radiofonici e varietà televisivi la incoronarono come una delle donne di spettacolo più in vista dell’Italia anni ’50 e ’60, ma allo stesso tempo le impediscono oggi di ottenere la giusta considerazione agli occhi “puristi” degli appassionati di jazz. Ed è un peccato, perché Jula alle prese col jazz era una vera forza della natura. (Continua a leggere)

Quando anni fa, scartabellando fra le offerte di un negozio di dischi, trovai ‘For Lady’, fui colpito dalle parole ‘Webster’, ‘Young’ e dalla frase riportata in copertina: “songs Billie Holiday made famous… an instrumental tribute to her great talents”. La mia mente immaginò subito un omaggio realizzato da due pesi massimi della swing era come Lester Young (amico fraterno della Holiday, com’è noto) e Ben Webster. Al primo ascolto distratto del primo brano pensai “ma guarda, c’è pure Miles Davis”, e soprattutto “questo tenore forse è Young, ma non si sente mai Webster!” L’arcano fu presto svelato dopo aver letto meglio la copertina e le note interne: Webster Young era il nome di un trombettista di scuola strettamente davisiana che, nel suo primo album da leader, voleva omaggiare Billie Holiday. L’impronta del Davis di dischi come ‘Blue Haze’ o ‘Quintet/Sextet’ è evidente nel sound asciutto e ritmato, con un solidissimo contrabbasso in evidenza. La tromba elegante di Webster Young è affiancata dal tenore di Paul Quinichette, capace di emulare lo stile proprio Lester Young come di utilizzare un fraseggio più ruvido e moderno, un po’ à la Benny Golson – per ovvi motivi, in questo album sfrutta essenzialmente il suo lato “lesteriano”. (Continua a leggere)

Quando anni fa, scartabellando fra le offerte di un negozio di dischi, trovai ‘For Lady’, fui colpito dalle parole ‘Webster’, ‘Young’ e dalla frase riportata in copertina: “songs Billie Holiday made famous… an instrumental tribute to her great talents”. La mia mente immaginò subito un omaggio realizzato da due pesi massimi della swing era come Lester Young (amico fraterno della Holiday, com’è noto) e Ben Webster. Al primo ascolto distratto del primo brano pensai “ma guarda, c’è pure Miles Davis”, e soprattutto “questo tenore forse è Young, ma non si sente mai Webster!” L’arcano fu presto svelato dopo aver letto meglio la copertina e le note interne: Webster Young era il nome di un trombettista di scuola strettamente davisiana che, nel suo primo album da leader, voleva omaggiare Billie Holiday. L’impronta del Davis di dischi come ‘Blue Haze’ o ‘Quintet/Sextet’ è evidente nel sound asciutto e ritmato, con un solidissimo contrabbasso in evidenza. La tromba elegante di Webster Young è affiancata dal tenore di Paul Quinichette, capace di emulare lo stile proprio Lester Young come di utilizzare un fraseggio più ruvido e moderno, un po’ à la Benny Golson – per ovvi motivi, in questo album sfrutta essenzialmente il suo lato “lesteriano”. (Continua a leggere)

HIP BOP 3.0: RED HOT & COOL

Con un po’ di buona memoria di certo ricorderete la Red Hot Organization, associazione sin dai primi anni ’90 attiva nel raccogliere fondi per finanziare cause in legate alla lotta contro l’AIDS. In particolare, i proventi arrivano dalla pubblicazione di una serie di compilation a tema, contenenti materiale più o meno inedito di nomi abbastanza importanti, la cui qualità però negli anni è andata sfortunatamente scemando (agghiaccianti le uscite “latine”, per esempio). Agli inizi le cose erano di tutt’altro livello: si pensi alla terza raccolta, ‘No Alternative’, che, sfruttando il boom “alternativo” del periodo, riuniva sullo stesso disco Soundgarden e Beastie Boys, Soul Asylum e Sonic Youth, persino i Nirvana, con una strepitosa hidden track (‘Sappy’). Un anno dopo fu il momento di “sfruttare” a scopo benefico un altro filone particolarmente in voga, capace di garantire buoni proventi: l’ibrido tra hip hop e jazz.

Con un po’ di buona memoria di certo ricorderete la Red Hot Organization, associazione sin dai primi anni ’90 attiva nel raccogliere fondi per finanziare cause in legate alla lotta contro l’AIDS. In particolare, i proventi arrivano dalla pubblicazione di una serie di compilation a tema, contenenti materiale più o meno inedito di nomi abbastanza importanti, la cui qualità però negli anni è andata sfortunatamente scemando (agghiaccianti le uscite “latine”, per esempio). Agli inizi le cose erano di tutt’altro livello: si pensi alla terza raccolta, ‘No Alternative’, che, sfruttando il boom “alternativo” del periodo, riuniva sullo stesso disco Soundgarden e Beastie Boys, Soul Asylum e Sonic Youth, persino i Nirvana, con una strepitosa hidden track (‘Sappy’). Un anno dopo fu il momento di “sfruttare” a scopo benefico un altro filone particolarmente in voga, capace di garantire buoni proventi: l’ibrido tra hip hop e jazz.

‘Stolen Moments: Red Hot + Cool’ arriva dunque nel 1994, quando la fusione tra i due stili è all’apice della popolarità e la carica innovativa va inevitabilmente svanendo, cionondimeno offre tanto materiale nuovo (coi testi “in tema”) e una carrellata di accoppiamenti inediti. (Continua a leggere)

“Il Texas è uno stato d’animo. Il Texas è un’ossessione.

Ma soprattutto, il Texas è una nazione in ogni senso della parola”.

John Steinbeck aveva ragione: che siano gli ZZ Top, la cucina Tex-Mex, Hap & Leonard, “chi ha sparato a J.R.” o i redneck con la cirrosi epatica scolpita nel destino, il Texas è qualcosa di fortemente caratterizzante. Il discorso vale anche per il jazz, ovvio: lo stato della stella si è distinto infatti per aver dato i Natali (per adozione, talvolta) a uno stuolo di musicisti spesso innamorati tout court della musica nera più “viscerale”, sia essa blues, r’n'b, soul, finanche funk. Sassofonisti in particolare: dal pioniere Buster Smith, ai vari King Curtis, Arnett Cobb e, soprattutto, David ‘Fathead’ Newman. (Continua a leggere)

L’avevamo già anticipato nel pezzo su Guru: nella manica c’era pronto un piccolo compendio della golden age del cosiddetto jazz rap. Grossomodo un quinquennio (’88 – ’93) in cui iniziano a germogliare i semi gettati anni prima dai vari precursori (dal Miles di ‘On The Corner’ a Gil Scott-Heron, la lista è ben nota) e l’hip hop apre le sue vedute non solo al jazz, ma alle contaminazioni più disparate. Un matrimonio che, una volta celebrato, resisterà anche quando gli anni delle maggiori fortune commerciali saranno storia vecchia, sfornando proposte interessanti su entrambe le sponde “della barricata” (vi abbiamo già parlato di Russell Gunn, per esempio). Intanto godetevi questa piccola selezione di dischi focalizzata sui cinque anni fondamentali: quasi ognuno di questi titoli meriterebbe un più approfondito articolo a parte, il che però ci porterebbe eccessivamente fuori tema, considerando che ci troviamo sulle pagine di un sito jazz. Non è escluso che possa arrivare più avanti una terza puntata, comunque. (Continua a leggere)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz