esordi col botto's Articles

Dispiace dover ripetere sempre le stesse cose, ma dispiace ancora di più notare come dagli Stati Uniti continuino ad uscire fior di giovani musicisti di talento, pressoché ignorati da una critica più propensa a celebrare il passato o in spasmodica attesa di un messia, possibilmente d’inaudita avanguardia. Chi ha pazienza e voglia di cercare, seguendo i musicisti stessi sui social network, non mancherà di imbattersi in sorprese gradite. Fra queste, come avrete già inteso, figura pure il trentenne George Burton, pianista newyorkese che debutta sulla Inner Circle Music di Greg Osby dopo una lunga gavetta e una serie articolata di esperienze, jazz e non solo. Come tanti suoi coetanei, Burton mette a frutto tutte le proprie esperienze in un affresco completo ed estremamente maturo, costruito attorno alla duttile sezione ritmica (completata dal bassista Noah Jackson e dal batterista Wayne Smith), una dozzina di grandi composizioni e una cast nutrito di ospiti. (Continua a leggere)

Dispiace dover ripetere sempre le stesse cose, ma dispiace ancora di più notare come dagli Stati Uniti continuino ad uscire fior di giovani musicisti di talento, pressoché ignorati da una critica più propensa a celebrare il passato o in spasmodica attesa di un messia, possibilmente d’inaudita avanguardia. Chi ha pazienza e voglia di cercare, seguendo i musicisti stessi sui social network, non mancherà di imbattersi in sorprese gradite. Fra queste, come avrete già inteso, figura pure il trentenne George Burton, pianista newyorkese che debutta sulla Inner Circle Music di Greg Osby dopo una lunga gavetta e una serie articolata di esperienze, jazz e non solo. Come tanti suoi coetanei, Burton mette a frutto tutte le proprie esperienze in un affresco completo ed estremamente maturo, costruito attorno alla duttile sezione ritmica (completata dal bassista Noah Jackson e dal batterista Wayne Smith), una dozzina di grandi composizioni e una cast nutrito di ospiti. (Continua a leggere)

In un periodo nel quale stenta a proporsi sulla scena contemporanea abbondanza di figure carismatiche, perlomeno se paragonata a quella dei jazzisti delle generazioni precedenti, ho scelto di riproporre questo disco omonimo di Michael Brecker, il suo primo da leader, inciso alla matura età di 38 anni, per omaggiare e non dimenticare un grande tenorsassofonista, scomparso peraltro prematuramente da soli otto anni, tra i più influenti e significativi del post-coltranismo. Eppure Brecker non ha mai goduto di buonissima stampa da parte della nostra critica specializzata, da sempre alla ricerca smaniosa del musicista innovatore sul piano formale e strutturale (per quel che mi riguarda il preambolo formale applicato come criterio generale di valutazione in ambito jazzistico, continuo a trovarlo discutibile, se non in diversi casi persino fuorviante) e poco attenta all’aspetto della forza espressiva, che è da sempre invece la peculiare caratteristica di quella musica improvvisata che da ormai oltre un secolo di nome fa “Jazz”. (Continua a leggere)

In un periodo nel quale stenta a proporsi sulla scena contemporanea abbondanza di figure carismatiche, perlomeno se paragonata a quella dei jazzisti delle generazioni precedenti, ho scelto di riproporre questo disco omonimo di Michael Brecker, il suo primo da leader, inciso alla matura età di 38 anni, per omaggiare e non dimenticare un grande tenorsassofonista, scomparso peraltro prematuramente da soli otto anni, tra i più influenti e significativi del post-coltranismo. Eppure Brecker non ha mai goduto di buonissima stampa da parte della nostra critica specializzata, da sempre alla ricerca smaniosa del musicista innovatore sul piano formale e strutturale (per quel che mi riguarda il preambolo formale applicato come criterio generale di valutazione in ambito jazzistico, continuo a trovarlo discutibile, se non in diversi casi persino fuorviante) e poco attenta all’aspetto della forza espressiva, che è da sempre invece la peculiare caratteristica di quella musica improvvisata che da ormai oltre un secolo di nome fa “Jazz”. (Continua a leggere)

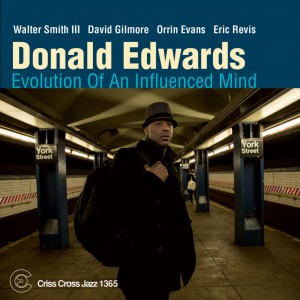

Donald Edwards si è fatto notare ultimamente in una serie di uscite Criss Cross, fra cui pure l’ultimo album di Orrin Evans. Oggi il batterista della Louisiana, dopo una lunga serie di lavori da sideman e due dischi a suo nome poco noti e ancor meno distribuiti, esce per l’etichetta olandese con un ottimo album di materiale originale. Il quintetto vanta la presenza di musicisti ormai ben noti come Eric Revis (contrabbasso) e Orrin Evans (piano), cui si aggiungono gli ottimi David Gilmore (chitarra, e niente Pink Floyd) e Walter Smith III (sax tenore); la musica è post-bop avventuroso e intelligente, decisamente moderno nell’utilizzo di ritmi rock, funk e hip hop frammisti ai più classici tempi swinganti. In particolare il contrabbasso si preoccupa di fare da perno al gruppo con robusti groove attorno a cui gira tutto il resto, a partire dalla liquida batteria del leader. (Continua a leggere)

Donald Edwards si è fatto notare ultimamente in una serie di uscite Criss Cross, fra cui pure l’ultimo album di Orrin Evans. Oggi il batterista della Louisiana, dopo una lunga serie di lavori da sideman e due dischi a suo nome poco noti e ancor meno distribuiti, esce per l’etichetta olandese con un ottimo album di materiale originale. Il quintetto vanta la presenza di musicisti ormai ben noti come Eric Revis (contrabbasso) e Orrin Evans (piano), cui si aggiungono gli ottimi David Gilmore (chitarra, e niente Pink Floyd) e Walter Smith III (sax tenore); la musica è post-bop avventuroso e intelligente, decisamente moderno nell’utilizzo di ritmi rock, funk e hip hop frammisti ai più classici tempi swinganti. In particolare il contrabbasso si preoccupa di fare da perno al gruppo con robusti groove attorno a cui gira tutto il resto, a partire dalla liquida batteria del leader. (Continua a leggere)

Rudy Royston è uno dei migliori batteristi sulla scena, e non lo scopriamo certo noi. Parlano da sole le numerose collaborazioni per gente come Dave Douglas, Bill Frisell, Tia Fuller, JD Allen, Ben Allison, Jason Moran, Don Byron, Stanley Cowell e altri ancora. Solo oggi però, a quarantatre anni compiuti, Rudy decide di fare il grande passo ed esordire come leader, aiutato in questo dalla Greenleaf di Dave Douglas stesso. Nella sua band troviamo l’ottimo contralto di Jon Irabagon, la tromba dell’interessante australiana Nadja Noordhuis, la chitarra multicolore di Nir Felder, il piano di Sam Harris e i due contrabbassi (alternati) di Mimi Jones e Yasushi Nakamura; Royston si dimostra sia leader in gamba che ottimo autore, visto nove pezzi su undici sono originali, mentre i restanti due sono ‘High And Dry’ (Radiohead) e ‘Ave Verum Corpus’ (W.A. Mozart). (Continua a leggere)

Rudy Royston è uno dei migliori batteristi sulla scena, e non lo scopriamo certo noi. Parlano da sole le numerose collaborazioni per gente come Dave Douglas, Bill Frisell, Tia Fuller, JD Allen, Ben Allison, Jason Moran, Don Byron, Stanley Cowell e altri ancora. Solo oggi però, a quarantatre anni compiuti, Rudy decide di fare il grande passo ed esordire come leader, aiutato in questo dalla Greenleaf di Dave Douglas stesso. Nella sua band troviamo l’ottimo contralto di Jon Irabagon, la tromba dell’interessante australiana Nadja Noordhuis, la chitarra multicolore di Nir Felder, il piano di Sam Harris e i due contrabbassi (alternati) di Mimi Jones e Yasushi Nakamura; Royston si dimostra sia leader in gamba che ottimo autore, visto nove pezzi su undici sono originali, mentre i restanti due sono ‘High And Dry’ (Radiohead) e ‘Ave Verum Corpus’ (W.A. Mozart). (Continua a leggere)

Il fatto che Jonathan Finlayson abbia chiamato la sua band ‘Sicilian Defense’ non significa che il trombettista sia un difensore delle bislacche teorie di Renzo Arbore. Si tratta, semplicemente, del nome di una particolare mossa a scacchi. Messa da parte l’aneddotica, ‘Moments & The Message’ è il primo album da leader di Finalyson, dopo ben tredici anni spesi alla corte di Steve Coleman e varie collaborazioni illustri, come Steve Lehman e Mary Halvorson. Vista la palestra, ci si potrebbe aspettare musica cerebrale e distaccata, ma è vero solo in parte, anzi… quasi per niente. O meglio, le influenze di tutti questi importanti musicisti si sentono, ma Finlayson e i suoi ragazzi riescono a dare una versione più accessibile e diretta del jazz cerebrale, spigoloso e ricco di contrappunti dei mostri sacri citati – potremmo aggiungere alla lista delle ispirazioni pure Tim Berne, Greg Osby e, perché no, pure l’Henry Threadgill più recente. (Continua a leggere)

Il fatto che Jonathan Finlayson abbia chiamato la sua band ‘Sicilian Defense’ non significa che il trombettista sia un difensore delle bislacche teorie di Renzo Arbore. Si tratta, semplicemente, del nome di una particolare mossa a scacchi. Messa da parte l’aneddotica, ‘Moments & The Message’ è il primo album da leader di Finalyson, dopo ben tredici anni spesi alla corte di Steve Coleman e varie collaborazioni illustri, come Steve Lehman e Mary Halvorson. Vista la palestra, ci si potrebbe aspettare musica cerebrale e distaccata, ma è vero solo in parte, anzi… quasi per niente. O meglio, le influenze di tutti questi importanti musicisti si sentono, ma Finlayson e i suoi ragazzi riescono a dare una versione più accessibile e diretta del jazz cerebrale, spigoloso e ricco di contrappunti dei mostri sacri citati – potremmo aggiungere alla lista delle ispirazioni pure Tim Berne, Greg Osby e, perché no, pure l’Henry Threadgill più recente. (Continua a leggere)

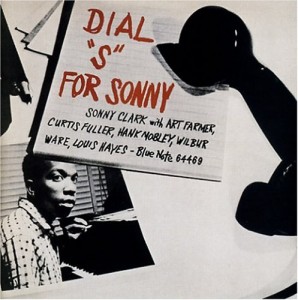

Questo album è un po’ la summa di uno dei tanti “what if…” della storia del jazz, in particolare del “cosa avrebbe potuto fare X non fosse morto così presto”. Sonny Clark, pianista dallo stile bluesy e percussivo, figlio diretto di Bud Powell e Horace Silver, vantava pure notevoli qualità di arrangiatore e una solida esperienza di accompagnatore quando, nel 1957, potè finalmente esordire con il suo primo disco. Su Blue Note, per di più, casa discografica che avrebbe pure fatto di Sonny il suo house pianist, non fosse stato per i gravi problemi di tossicodipendenza. ‘Dial “S” For Sonny’ si inserisce autorevolmente nello scenario dell’hard bop, in quegli anni appena cominciato, in perfetto bilico fra il grintoso Miles Davis di ‘Walkin” e i contemporanei quintetti di Silver e Golson. La title track e ‘Bootin’ It’ ricalcano apertamente il modello del capolavoro di Davis del ’54: tre fiati nella frontline (Art Farmer, Curtis Fuller, Hank Mobley), un pezzo dal ritmo swingante a tempo medio seguito da un altro ad alta velocità, riff eccitanti e tanta immediatezza espressiva all’insegna del blues. (Continua a leggere)

Questo album è un po’ la summa di uno dei tanti “what if…” della storia del jazz, in particolare del “cosa avrebbe potuto fare X non fosse morto così presto”. Sonny Clark, pianista dallo stile bluesy e percussivo, figlio diretto di Bud Powell e Horace Silver, vantava pure notevoli qualità di arrangiatore e una solida esperienza di accompagnatore quando, nel 1957, potè finalmente esordire con il suo primo disco. Su Blue Note, per di più, casa discografica che avrebbe pure fatto di Sonny il suo house pianist, non fosse stato per i gravi problemi di tossicodipendenza. ‘Dial “S” For Sonny’ si inserisce autorevolmente nello scenario dell’hard bop, in quegli anni appena cominciato, in perfetto bilico fra il grintoso Miles Davis di ‘Walkin” e i contemporanei quintetti di Silver e Golson. La title track e ‘Bootin’ It’ ricalcano apertamente il modello del capolavoro di Davis del ’54: tre fiati nella frontline (Art Farmer, Curtis Fuller, Hank Mobley), un pezzo dal ritmo swingante a tempo medio seguito da un altro ad alta velocità, riff eccitanti e tanta immediatezza espressiva all’insegna del blues. (Continua a leggere)

Keyon Harrold è giovane (1980), ma può già vantare una lista di collaborazioni deluxe lunga come una pitone reticolato: sul suo curriculum troviamo David Sanborn, Lauryn Hill, Fred Hammond, Erykah Badu, Macy Gray, Reggie Workman, Prince, Jill Scott, Cirque du Soleil, Destiny’s Child, Kelly Price, Common, Janet Jackson, Andrae Crouch, Usher, Chaka Khan, Beyoncè e pure roba più in topic come Clayton Brothers, John Hicks, Gregory Porter, Marcus Strickland, Jeff “Tain” Watts, Christian McBride, James Carter Organ Trio, Cecil Brooks III, James Spaulding, la Count Basie Orchestra… ma lista proseguirebbe ancora, quindi ci fermiamo qui. Questo eclettismo non si traduce in un esordio confusionario o troppo easy listening, come qualcuno forse potrebbe temere. ‘Introducing’ infatti è un album sì vario e ricco di sfumature, ma con i piedi e la testa saldamente conficcati nel più puro mainstream straight-ahead. La sua tromba viene direttamente dalla linea Brown, Hubbard e Shaw, mentre a livello di composizione (sua la maggior parte dei brani) troviamo il gusto per le metriche irregolari e i groove sorprendenti delle prime collaborazioni fra Eric Dolphy e Booker Little (‘Far Cry’ soprattutto). (Continua a leggere)

Keyon Harrold è giovane (1980), ma può già vantare una lista di collaborazioni deluxe lunga come una pitone reticolato: sul suo curriculum troviamo David Sanborn, Lauryn Hill, Fred Hammond, Erykah Badu, Macy Gray, Reggie Workman, Prince, Jill Scott, Cirque du Soleil, Destiny’s Child, Kelly Price, Common, Janet Jackson, Andrae Crouch, Usher, Chaka Khan, Beyoncè e pure roba più in topic come Clayton Brothers, John Hicks, Gregory Porter, Marcus Strickland, Jeff “Tain” Watts, Christian McBride, James Carter Organ Trio, Cecil Brooks III, James Spaulding, la Count Basie Orchestra… ma lista proseguirebbe ancora, quindi ci fermiamo qui. Questo eclettismo non si traduce in un esordio confusionario o troppo easy listening, come qualcuno forse potrebbe temere. ‘Introducing’ infatti è un album sì vario e ricco di sfumature, ma con i piedi e la testa saldamente conficcati nel più puro mainstream straight-ahead. La sua tromba viene direttamente dalla linea Brown, Hubbard e Shaw, mentre a livello di composizione (sua la maggior parte dei brani) troviamo il gusto per le metriche irregolari e i groove sorprendenti delle prime collaborazioni fra Eric Dolphy e Booker Little (‘Far Cry’ soprattutto). (Continua a leggere)

Molti di voi, probabilmente, avranno conosciuto Jonathan Blake come batterista dell’eccellente quintetto di Tom Harrell, ruolo che ricopre ormai da diversi anni. Non solo, perché può vantare pure collaborazioni con Kenny Barron, David Sanchez, la Mingus Big Band e altri ancora, in una carriera che ha ormai superato i quindici anni. Può sorprendere che solo adesso arrivi il suo esordio da leader, intitolato non a caso ‘The Eleventh Hour’, un modo di dire traducibile come ‘quasi troppo tardi’. Jonathan ha formato un bel quintetto (Jaleel Shaw al contralto, Mark Turner al tenore, Kevin Hays al piano e Ben Street al basso) cui si aggiungono, di volta in volta, vari ospiti che forniscono un contributo molto azzeccato alle necessità del pezzo; il tutto nel segno di un linguaggio mainstream intelligente ed eclettico dal suono spesso arioso, pure nei momenti più energici. (Continua a leggere)

Molti di voi, probabilmente, avranno conosciuto Jonathan Blake come batterista dell’eccellente quintetto di Tom Harrell, ruolo che ricopre ormai da diversi anni. Non solo, perché può vantare pure collaborazioni con Kenny Barron, David Sanchez, la Mingus Big Band e altri ancora, in una carriera che ha ormai superato i quindici anni. Può sorprendere che solo adesso arrivi il suo esordio da leader, intitolato non a caso ‘The Eleventh Hour’, un modo di dire traducibile come ‘quasi troppo tardi’. Jonathan ha formato un bel quintetto (Jaleel Shaw al contralto, Mark Turner al tenore, Kevin Hays al piano e Ben Street al basso) cui si aggiungono, di volta in volta, vari ospiti che forniscono un contributo molto azzeccato alle necessità del pezzo; il tutto nel segno di un linguaggio mainstream intelligente ed eclettico dal suono spesso arioso, pure nei momenti più energici. (Continua a leggere)

Apprendiamo dai profili Facebook di Walter Smith III (sax) e Ben Williams (basso) che è in arrivo un nuovo, interessante progetto su Concord Records: il NEXT Collective, di cui faranno parte anche Logan Richardson (sax contralto), Matt Stevens (chitarra), Jamire Williams (batteria), Gerald Clayton e Kris Bowers (piano), e Christian Scott (tromba). (Continua a leggere)

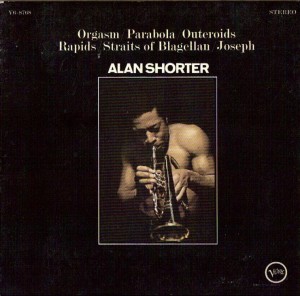

“Una volta, al Cafè Bohemia, Alan passò accanto a Miles Davis. Entrambi indossavano giacche e pantaloni dello stesso stile. Miles disse: ‘Stai cercando di imitarmi!’. Alan gli rispose: ‘No: sei tu che stai cercando di imitarmi!’. Miles venne da me e iniziò a ridere come un matto: ‘Tuo fratello è davvero unico, amico…’.”

Così nelle note di copertina di ‘Orgasm’ Wayne Shorter ricorda suo fratello maggiore Alan. Non che la sua musica avesse molto in comune con Miles Davis, ma l’episodio rende in maniera abbastanza vivida il profilo di un personaggio perennemente sopra le righe e in costante opposizione a qualunque cosa gli sembri accademica o imposta. Una voglia di unicità che lo porterà persino ad abbandonare il sax, suo strumento d’origine, per differenziarsi da quel fratello che inizia a farsi un nome nella schiera dei volti nuovi del jazz. E infatti sia durante il periodo (grossomodo tra la metà dei ’60 e i primi ’70) presso le corti di Archie Shepp e Marion Brown, che in ‘Orgasm’, prima prova da leader datata 1969 (l’altra sarà ‘Tes Esat’ di un paio d’anni dopo), Alan Shorter suona il flicorno. (Continua a leggere)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz