Paul Bley's Articles

Free jazz tra tradizione e innovazione

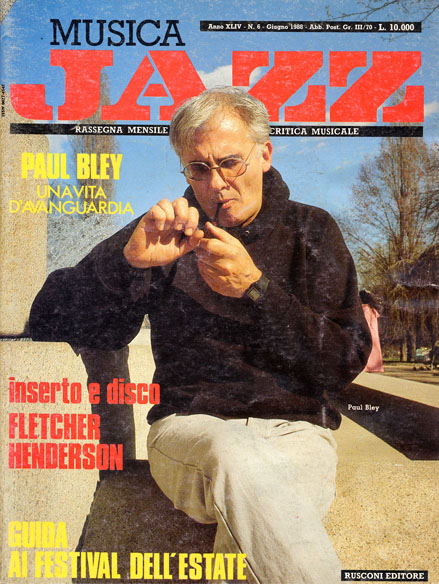

Questo articolo è stato pubblicato su Musica Jazz di Luglio dello scorso anno e qui lo ripresentiamo nella sua forma originale (peraltro bozza pressoché integralmente pubblicata dopo piccole necessarie correzioni di cui ho tenuto conto). Come per le altre occasioni ho aggiunto i link dei brani citati a supporto della lettura, cosa che ovviamente su cartaceo non è possibile fare.

Ringrazio il direttore della rivista Luca Conti per la gentile concessione.

Riccardo Facchi

Ci sono vocaboli nella narrazione del jazz che sono a dir poco abusati, veri e propri stereotipi utilizzati in modo eccessivo e talvolta improprio. Uno dei più battuti è certamente il termine “rivoluzione” e sarebbe difficile rintracciare chi non abbia visto un qualsiasi scritto che parli del tema Free Jazz senza vedere dopo poche righe quel termine, peraltro stimolato e in parte giustificato dalla forte connotazione socio-politica di cui si è tinto negli anni ’60, legata alla cosiddetta “protesta nera”. Qualcosa di analogo successe peraltro già nel dopoguerra col be-bop (per certi versi fase musicalmente ancor più “rivoluzionaria”), quasi che si trattasse di eventi in musica improvvisi e traumatici capitati tra capo e collo, disegnando scenari di rottura netta col passato e relativa tradizione, invecchiando così istantaneamente qualsiasi cosa prodotta in precedenza. (Continua a leggere)

“Occorre tornare ai grandi problemi del passato, ma per dire ogni volta qualcosa di più senza ripetersi mai, guardando sempre avanti”.

In questo virgolettato pronunciato da Paul Bley in una vecchia intervista condotta a fine anni ’80 da Franco Fayenz per Musica Jazz, è racchiuso tutto il senso stesso di cosa egli intendesse con la parola “avanguardia” nel jazz e nella musica improvvisata, certo qualcosa di molto diverso dal significato un po’ stereotipato con il quale il jazzofilo medio intende oggi tale termine. (Continua a leggere)

Lo ha comunicato la figlia: il grande Paul Bley è morto domenica notte, in pace, fra amici e parenti. La carriera del pianista ottantreenne è lunghissima ed estremamente varia, sia da sideman che da leader, all’insegna della curiosità e della ricerca. Val la pena, in questo brevissimi trafiletto, ricordare come la sua figura sia stata assolutamente fondamentale per l’evoluzione del piano trio, al punto che difficilmente potremmo immaginare il trio à la Jarrett, Corea, Meldhau, Parks senza di lui. Geniale improvvisatore ed accompagnatore (valga ad esempio il capolavoro ‘Sonny Meets Hawk’), fu un musicista tanto avanzato quanto intuitivo.

Marc Rossi oggi insegna al Berklee. I più attenti forse lo conosceranno per le sue incisioni da leader col Marc Rossi Group o per i sei anni di militanza come pianista della Living Time Orchestra di George Russell verso la fine degli ’80. Non molti sanno però che sulle spalle ha un peccato bello grosso da farsi perdonare. Nei primi anni ’80, durante i suoi studi al conservatorio del New England, fu infatti lui a passare una cassetta dei Weather Report a uno dei suoi insegnanti: Jimmy Giuffre.

Marc Rossi oggi insegna al Berklee. I più attenti forse lo conosceranno per le sue incisioni da leader col Marc Rossi Group o per i sei anni di militanza come pianista della Living Time Orchestra di George Russell verso la fine degli ’80. Non molti sanno però che sulle spalle ha un peccato bello grosso da farsi perdonare. Nei primi anni ’80, durante i suoi studi al conservatorio del New England, fu infatti lui a passare una cassetta dei Weather Report a uno dei suoi insegnanti: Jimmy Giuffre.

Giuffre, dopo il fallimento commerciale del fenomenale trio con Steve Swallow e Paul Bley, aveva mantenuto un profilo piuttosto basso nei ’60 e nei ’70, pubblicando una manciata di dischi, ma dedicandosi soprattutto all’attività di insegnamento. Galeotta fu quella cassetta dei Weather Report: l’autore di ‘Free Fall’ si sentì stimolato al punto da mettere insieme un gruppo per elaborare la sua visione di quella musica. In particolare, ad attirare la sua attenzione era il ruolo del basso elettrico (in sostituzione del “vecchio” contrabbasso), presto affidato al giovane Bob Nieske, anch’egli studente del New England Conservatory; lo stesso Rossi si occupava inizialmente di piano e tastiere prima di essere sostituito da Pete Levin, con il percussionista Randy Kaye a completare il quadrilatero. Il sodalizio fruttò tre dischi per l’italiana Soul Note, attentissima nonostante il nome di Giuffre in quegli anni fosse tutt’altro che “di tendenza”. (Continua a leggere)

L’errore più comune, che porta alla puntuale e criminosa sottovalutazione di Jimmy Giuffre, è considerarlo solo come uno tra i tanti sassofonisti dell’ondata west coast degli anni ’50. Per carità, le sue radici sono esattamente quelle: come Stan Getz si è fatto le ossa nella big band di Woody Herman (della cui sezione fiati era arrangiatore), a lungo ha fatto anche da sideman a Shorty Rogers, ma è sufficiente un ascolto più attento per convincersi che un’eventuale reputazione da Gerry Mulligan di serie B sarebbe quantomeno ingrata. Già nei suoi dischi degli anni ’50 Giuffre si mostrava insofferente al giogo della west coast e del cool jazz, declinazioni che provava a ravvivare giocando da una parte con sonorità folk e blues e dall’altra con la sua passione per la classica, Debussy in particolare (dalla cui ‘Sonata per flauto, viola e arpa’ si dichiarava ispirato in occasione di ‘The Jimmy Giuffre 3’, esordio del 1956). Molteplici erano i suoi tentativi di oltrepassare gli steccati: si pensi alla partecipazione, nel 1954, al pionieristico ‘The Three & The Two’ di Shelly Manne (sperimentazione proto-free a lungo incompresa) o ancora all’atipico trio col chitarrista Jim Hall e il trombonista Bob Brookmeyer, che rinnegava strumenti ritenuti imprescindibili come batteria, piano e contrabasso (trio che in versione leggermente più “canonica”, col contrabbassista Buddy Clark al posto di Brookmeyer, fu protagonista addirittura di una calata dalle nostre parti, al teatro Adriano di Roma, nel 1959). (Continua a leggere)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Chiodi nella bara

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz