orchestra's Articles

Stando a quanto affermato da Nels Cline nell’intervista comparsa su Musica Jazz del settembre dello scorso anno, il progetto che stiamo per commentare era allo studio del chitarrista californiano di Los Angeles già da molto tempo, nientemeno che da un quarto di secolo. Il che già di per sé dà l’idea di quanto lavoro di approfondimento deve esserci stato dietro la sua stesura definitiva, sebbene ciò non basti a definirne l’implicita riuscita, senza cioè tener conto della sua realizzazione finale. Sta di fatto che Cline ha per davvero realizzato un’opera pregevole sotto vari punti di vista. Si tratta di un lavoro importante, tra i migliori che mi sia capitato di ascoltare di recente, considerata anche la produzione media odierna tracciata su CD intorno al jazz e alla musica improvvisata, spesso non così curata. (Continua a leggere)

Stando a quanto affermato da Nels Cline nell’intervista comparsa su Musica Jazz del settembre dello scorso anno, il progetto che stiamo per commentare era allo studio del chitarrista californiano di Los Angeles già da molto tempo, nientemeno che da un quarto di secolo. Il che già di per sé dà l’idea di quanto lavoro di approfondimento deve esserci stato dietro la sua stesura definitiva, sebbene ciò non basti a definirne l’implicita riuscita, senza cioè tener conto della sua realizzazione finale. Sta di fatto che Cline ha per davvero realizzato un’opera pregevole sotto vari punti di vista. Si tratta di un lavoro importante, tra i migliori che mi sia capitato di ascoltare di recente, considerata anche la produzione media odierna tracciata su CD intorno al jazz e alla musica improvvisata, spesso non così curata. (Continua a leggere)

La scena della musica improvvisata israeliana da diverso tempo può essere considerata seconda solo a quella americana, ma per ragioni quantitative, non certo per quelle qualitative. (Continua a leggere)

ROBIN EUBANKS – More Than Meets The Ear (2015, ArtistShare)

Oltre ad essere uno dei migliori trombonisti sulla piazza, e prova ne sia una carriera lunghissima e variegata che lo ha visto al fianco di Art Blakey, Dave Holland, Steve Coleman e moltissimi altri, Robin Eubanks è pure un rinomato professore di musica per il prestigioso Oberlin College. Per ‘More Than Meets The Ear’ Eubanks si è preso un anno di pausa dall’insegnamento, con lo scopo riarrangiare in chiave orchestrale nove brani scritti nell’ultimo trentennio. Con un cast di tutto rispetto, fra veterani (Lew Soloff), parenti (il fratello Duane), alcuni fra i migliori solisti emersi negli ultimi anni (Marcus Strickland, Lauren Sevian, Nate Smith, solo per citarne alcuni), e infine alcuni studenti dell’Oberlin, Eubanks costruisce un sound originale figlio di alcune delle esperienze chiave della sua storia di musicista, come Steve Coleman, i gruppi estesi di Dave Holland e il più recente SFJazz Collective. (Continua a leggere)

Oltre ad essere uno dei migliori trombonisti sulla piazza, e prova ne sia una carriera lunghissima e variegata che lo ha visto al fianco di Art Blakey, Dave Holland, Steve Coleman e moltissimi altri, Robin Eubanks è pure un rinomato professore di musica per il prestigioso Oberlin College. Per ‘More Than Meets The Ear’ Eubanks si è preso un anno di pausa dall’insegnamento, con lo scopo riarrangiare in chiave orchestrale nove brani scritti nell’ultimo trentennio. Con un cast di tutto rispetto, fra veterani (Lew Soloff), parenti (il fratello Duane), alcuni fra i migliori solisti emersi negli ultimi anni (Marcus Strickland, Lauren Sevian, Nate Smith, solo per citarne alcuni), e infine alcuni studenti dell’Oberlin, Eubanks costruisce un sound originale figlio di alcune delle esperienze chiave della sua storia di musicista, come Steve Coleman, i gruppi estesi di Dave Holland e il più recente SFJazz Collective. (Continua a leggere)

Il nuovo disco di Dino Betti Van Der Noot prosegue nel solco stilistico prediletto dal compositore, ovvero quella della composizione orchestrale per un ampio organico di venti strumenti. Il titolo in qualche modo prepara alle sonorità dell’album, perché per tutta la sua durata si respira un clima sospeso, a tratti onirico: l’abbondanza di cromatismi, l’alternanza dei metri e la meticolosa costruzione di masse di “vapore” sonoro su cui fluttuano liberamente i solisti è, in tal senso, determinante. E l’utilizzo di flauto, violino, digeridoo e dizi contribuisce ulteriormente al tratteggio di un panorama sognante, quasi fiabesco, che è la vera cifra stilistica dell’album. Il passo solenne, infine, getta un ponte (volontario o meno) verso il rock progressivo che fu, al punto che non di rado siamo più vicini ad una versione orchestrale del Canterbury Sound che al jazz vero e proprio. (Continua a leggere)

Il nuovo disco di Dino Betti Van Der Noot prosegue nel solco stilistico prediletto dal compositore, ovvero quella della composizione orchestrale per un ampio organico di venti strumenti. Il titolo in qualche modo prepara alle sonorità dell’album, perché per tutta la sua durata si respira un clima sospeso, a tratti onirico: l’abbondanza di cromatismi, l’alternanza dei metri e la meticolosa costruzione di masse di “vapore” sonoro su cui fluttuano liberamente i solisti è, in tal senso, determinante. E l’utilizzo di flauto, violino, digeridoo e dizi contribuisce ulteriormente al tratteggio di un panorama sognante, quasi fiabesco, che è la vera cifra stilistica dell’album. Il passo solenne, infine, getta un ponte (volontario o meno) verso il rock progressivo che fu, al punto che non di rado siamo più vicini ad una versione orchestrale del Canterbury Sound che al jazz vero e proprio. (Continua a leggere)

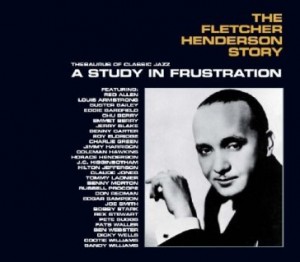

Se esiste il jazz per orchestra lo dobbiamo innanzitutto a Fletcher Henderson, pianista e caporchestra che assemblò e diresse per primo una compagine jazzistica estesa – che è cosa ben diversa dalle dance band di musicisti come Paul Whiteman. Henderson poteva contare su strumentisti di grande valore, fra cui Don Redman, sassofonista, clarinettista e soprattutto arrangiatore di genio. Fu proprio Redman a dare una fisionomia definitiva all’orchestra jazz, con arrangiamenti scritti che lasciavano comunque spazio all’improvvisazione dei solisti, e ad elaborare un suono complessivo che usciva dalla combinazione di sezioni (trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti), a volte amalgamate, a volte impegnate in botta e risposta, spesso alle prese con iridescenti tappeti sonori in funzione del solista di turno. (Continua a leggere)

Se esiste il jazz per orchestra lo dobbiamo innanzitutto a Fletcher Henderson, pianista e caporchestra che assemblò e diresse per primo una compagine jazzistica estesa – che è cosa ben diversa dalle dance band di musicisti come Paul Whiteman. Henderson poteva contare su strumentisti di grande valore, fra cui Don Redman, sassofonista, clarinettista e soprattutto arrangiatore di genio. Fu proprio Redman a dare una fisionomia definitiva all’orchestra jazz, con arrangiamenti scritti che lasciavano comunque spazio all’improvvisazione dei solisti, e ad elaborare un suono complessivo che usciva dalla combinazione di sezioni (trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti), a volte amalgamate, a volte impegnate in botta e risposta, spesso alle prese con iridescenti tappeti sonori in funzione del solista di turno. (Continua a leggere)

Ne abbiamo parlato spesso: gente che si trova a un punto della carriera (artistica ma non necessariamente musicale) più o meno morto, e allora tenta la fatidica carta del disco jazz per “rifarsi una verginità”. Qualche volta la mossa riesce bene – penso a Lee Aaron o a Marla Gibbs – altre volte non brilla, ma neanche fa troppi danni (come il disco di Molly Ringwald di cui abbiamo parlato di recente), ma nella maggior parte dei casi ci troviamo davanti a schifezze senza possibilità di redenzione (non ultimo il buon Joe Jackson che si avventa sulla carcassa di Ellington). È sulla scia di questi che andiamo a ripescare dal passato recente un’iniziativa analoga come ‘Passing Strangers’.

Ne abbiamo parlato spesso: gente che si trova a un punto della carriera (artistica ma non necessariamente musicale) più o meno morto, e allora tenta la fatidica carta del disco jazz per “rifarsi una verginità”. Qualche volta la mossa riesce bene – penso a Lee Aaron o a Marla Gibbs – altre volte non brilla, ma neanche fa troppi danni (come il disco di Molly Ringwald di cui abbiamo parlato di recente), ma nella maggior parte dei casi ci troviamo davanti a schifezze senza possibilità di redenzione (non ultimo il buon Joe Jackson che si avventa sulla carcassa di Ellington). È sulla scia di questi che andiamo a ripescare dal passato recente un’iniziativa analoga come ‘Passing Strangers’.

La carriera di Tony Hadley comunque, almeno quella solista dopo i fantastilioni di copie venduti con gli Spandau Ballet, più che a un punto morto non era mai decollata: dell’uscita di ‘The State Of Play’, l’esordio in proprio, se ne accorse giusto qualcuno in Italia (paese dove, strano ma vero, gente come Spandau e Duran ha continuato a mantenere uno zoccolo durissimo anche quando il resto del mondo provava a seppellirli nell’oblio delle vecchie glorie con malcelato imbarazzo). (Continua a leggere)

Ecco finalmente alla luce il progetto messo in cantiere da Ryan Trusdell, supportato da ArtistShare, e Maria Schneider. Maria Schneider fu l’assistente di Gil Evans negli ultimi anni di vita, prima di diventare la più importante arrangiatrice dell’ultimo decennio, ed ebbe proprio Ryan Trusdell come assistente. Ora Ryan, con il contributo di Anita, moglie di Gil, è riuscito a ritrovare composizioni e arrangiamenti inediti composti molti anni fa dallo stesso Evans. Ha quindi costituito una vera orchestra, 35 elementi, che dopo varie prove ed aggiustamenti ha registrato questo album, pubblicato lo scorso Maggio.

Come amante dell’orchestra di Gil Evans nutrivo molte aspettative, che però in parte sono andate deluse. Sì, perché l’approccio di Ryan alle idee di Gil Evans, sui brani cantati e di breve durata, non è stato attualizzato ai giorni nostri. (Continua a leggere)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

- Riceviamo & pubblichiamo: Rich Doub...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz