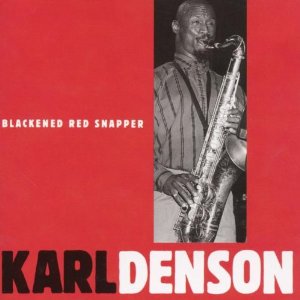

KARL DENSON – Blackened Red Snapper (1992, Minor Music)

Qualunque consumatore abituale di musica potrà confermarlo senza problemi: comprare un disco a scatola chiusa è un’azione che implica una serie di variabili perversamente affascinanti. Io, chiaramente, non faccio eccezione e anzi, mi metto in cima alla lista. Un giorno, per esempio, durante il periodico spulciare presso un negozio in cui mi servo, passò davanti ai miei occhi la copertina di ‘Blackened Red Snapper’: “È il tizio che suonava con Lenny Kravitz”, dissi tra me (perché prima che la senilità precoce s’impossessasse di lui, Lenny Kravitz era persino bravo). Neanche il tempo di finire il pensiero che già ero immerso per l’ennesima volta nel solito, amletico dubbio: comprarlo o lasciarlo lì? A convincermi ci pensarono il prezzo più o meno irrisorio, il fatto che nella backing band di Kravitz ci avessi già scoperto a suo tempo l’ottima Cindy Blackman (hai visto mai fosse buona palestra?) e, non ultimo, l’impeto di nostalgia dettato dalla visione di un bollino SIAE di quelli blu (altra fisima che risulterà empatica giusto a una ristretta cerchia di musicofili nerd che hanno varcato da un pezzo il punto di non ritorno). Il tempo di tornare a casa ed esaminarlo un attimo con più cura che già arriva il primo segnale sconfortante: sul disco suona John Patitucci. Lungi da me sminuire le capacità tecniche di uno dei più quotati bassisti al mondo, ma, mentre la mia schiena era percorsa dai brividi, una domanda si faceva inesorabilmente strada: “vuoi vedere che è roba da riccardoni?”

Per l’ennesima volta la verità sta nel mezzo: il problema di ‘Blackened Red Snapper’, esordio da solista per il sassofonista di San Diego, non è lo sfoggio circense e fine a se stesso di chissà quali velleità strumentali, bensì la sua perfezione formale, il suo essere così tenacemente scolastico. Di contro, per qualcuno potrebbe anche bastare: resta un disco hard bop forse fuori tempo massimo, certo, ma suonato con tutti i crismi. Non che non abbia più senso suonare in stile bop passati gli anni ’60, anzi, ma Denson di farina del suo sacco (o del suo sax, se ci perdonate l’umorismo spicciolo) ce ne mette poca, sia quando si tratta di originali (che seguono i canoni del genere in maniera assai rigida), sia quando si tratta di standard. Forse, tutto sommato, è meglio così, visto che quando finalmente prova a rinvigorire la shorteriana ‘Armageddon’ (qui ribattezzata ‘Armegaddon’, non sappiamo se volontariamente o per un refuso) con un arrangiamento inaspettato, ci ritroviamo un pianoforte che tinge il tutto di un terrificante ritmo simil-mambo che neanche Compay Segundo sbronzo di Havana Club.

A questo punto ci si potrebbe lecitamente chiedere perché io stia parlando di questo disco, e la risposta è racchiusa esattamente a metà del programma, nei tredici minuti di ‘A Minor Skirmish’. Non che qui si faccia molto per discostarsi dall’accademia che pervade praticamente tutto il lavoro, ma finalmente vediamo una trama sviluppata in maniera decisa e coinvolgente: introdotta da un tema ciclico che rimanda un po’ al Tyner di ‘Ebony Queen’, sviluppata attraverso un andamento sporcato di blues che occhieggia ora a Blakey ora a Shorter e infine puntellata alla perfezione dai duetti tra il sassofono di Denson e la tromba di Ron Stout, che finalmente permettono al loro lato passionale di prendere per un attimo il sopravvento su quello dei mestieranti inappuntabili. E tanto basta per non rimpiangere i (seppur pochi) soldi spesi alla cieca. (Nico Toscani)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Chiodi nella bara

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz