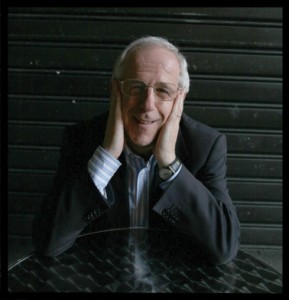

Tradizioni e cluster a Massarosa: intervista a FRANCO D’ANDREA

Questa intervista è rimasta nel cassetto per quasi due mesi, e solo per questioni di pigrizia acuta. Franco D’Andrea veniva a suonare a due passi da casa, colgo la palla al balzo e lo contatto via email, chiedendogli se per caso fosse interessato a rilasciare un’intervista. Lui risponde di sì, così ci scambiamo i numeri di telefono. Il giorno del concerto ci sentiamo nel primo pomeriggio, ci vediamo verso le sedici e facciamo una piacevolissima chiacchierata nella campagna versiliese. Poi, il blocco, per pura pigrizia (appunto), dopo aver scritto più di metà dell’articolo. Alla fine, però, ha prevalso la correttezza. Non era davvero giusto privare i nostri quindici lettori di questa interessantissima intervista, e dunque eccovela, con la promessa di trattare quanto prima pure di ‘Traditions And Clusters’, l’ultimo doppio album di Franco D’Andrea.

Quando ha deciso di formare il sestetto di ‘Traditions And Clusters’?

Si è formato quasi per sbaglio. Inizialmente dovevo partecipare ad un progetto con Dave Douglas (un quartetto) e Hal Bennink (un trio), in occasione di un festival a Trento. Purtroppo però Douglas, alla fine, dovette rinunciare per motivi personali, e quindi il festival si trovò all’improvviso privo della sua attrazione principale. L’organizzatore mi chiese, a quel punto, se non avessi voluto suonare io con una delle mie formazioni. Lì per lì pensai di lasciar perdere, visto che la serata avrebbe perso il suo connotato ‘speciale’. Poi mi è venuto in mente di unire il trio e il quartetto in un sestetto e farlo debuttare proprio la sera del festival, e quantomeno di portare avanti il progetto con Bennink che invece era sempre disponibile. Ma detta così pare ancora facile…

…cioè?

Una volta preso l’impegno, non siamo mai riusciti a fare delle prove tutti assieme. Le attività dei singoli non lo permettevano. Provavo col quartetto o col trio, mai una volta con l’intero sestetto. Il materiale per le prove era grossomodo lo stesso, quindi in qualche modo l’idea di fondo era chiara per tutti, sebbene “in differita”. Alcuni brani originali e un arrangiamento di ‘Caravan’: erano queste le basi su cui costruire il suono del sestetto. Quando abbiamo suonato a Trento, per la prima volta col gruppo riunito, poteva venir fuori un vero e proprio disastro. Per fortuna invece le cose sono andate bene dopo pochi minuti di riscaldamento e il pubblico, alla fine, ci ha acclamati. ‘Traditions And Clusters’ viene anche dalla registrazione di quella serata.

Una frontline di sax contralto, clarinetto e trombone non può non ricordare il jazz degli anni ’20, in particolare le formazioni di Louis Armstrong del periodo. Del resto ha sempre cercato, nella sua carriera, di unire passato e presente, giusto?

Sì, certamente. Io ho iniziato ad ascoltare jazz proprio con la musica di New Orleans, con Armstrong, Oliver, Morton. Di quella musica mi piace moltissimo la polifonia, che cerco di aggiornare e far rivivere con le mie formazioni. Non in ottica revivalistica, e credo si noti, ma nel senso di dialogo fra passato e presente, che poi è la dialettica alla base del jazz. Voglio far sentire, tra gli altri, il trombone, uno strumento che ha un suono naturale bellissimo e che si presta a miriadi di colori diversi, grazie alle varie tecniche con sordina e non sviluppate nel corso dei decenni. E’ un elemento importantissimo di questo sestetto. La grande libertà dello stile New Orleans mi ha sempre, per contro, reso indigesto il jazz da orchestra. Me lo sono anche dovuta studiare per bene quando insegnavo musica, e durante i corsi facevo di tutto per non lasciar intendere quanto la big band non mi piacesse nemmeno un po’. Poi sia chiara una cosa: non sto dicendo che Count Basie o Lionel Hampton abbiano scritto cattiva musica, ci mancherebbe. E’ solo musica che non fa per me, coi botta e risposta fra sezioni, i riff incrociati, tutti quei musicisti irregimentati a seguire l’indicazione del capo. All’estremo opposto, non mi piacciono nemmeno orchestre come la Globe Unity Orchestra o l’Italian Instabile Orchestra, dove tutti suonano contemporaneamente: che senso ha? Non riescono a costruire nulla.

Però ha pubblicato dischi di brani ellingtoniani…

Naturalmente, esiste sempre l’eccezione: in questo caso, appunto, Duke Ellington, un musicista che ho scoperto colpevolmente in ritardo, e solo per pregiudizio. La musica di Ellington è semplicemente incredibile, così distante da tutto il resto, sia dalle orchestre che piccoli organici. Il suo lavoro sul colore, la scelta dei musicisti, la capacità di affidargli ruoli inconsueti, i battitori liberi che lasciava sempre ad affiancare il lavoro del collettivo, le scelte armoniche sempre innovative e sorprendenti lo pongono davvero su un piano diverso e superiore. E’ un unicum della storia della musica, un tutt’uno di leader, organizzatore, compositore e orchestratore in cui i vari aspetti sono tutti egualmente importanti e inseparabili. Tempo fa stavo ascoltando una antologia di suoi brani, e ad un certo punto arriva un pezzo che era stato scritto come jingle pubblicitario. Una sciocchezza, sembrava… questo fino a quando, ad un certo punto, arriva un accordo assolutamente incredibile, che cambia il senso del pezzo in maniera del tutto inaspettata. Mi aveva fregato un’altra volta! Sì, per Duke Ellington faccio una doverosa eccezione. E’ troppo grande.

Tornando alla sua musica: come scrive? Nel senso, scrive pensando alla destinazione (per trio, per piano solo, per sestetto)?

No, di solito mi metto al piano con un registratore e parto elaborando poche idee di partenza, improvvisandoci sopra a lungo. Poi prendo tutto il pezzo e lo taglio, isolando quei nuclei melodici e ritmici che mostrano un potenziale più stimolante. Quando poi ci lavora il gruppo si arriva alla fisionomia definita. Il mio processo creativo, grosso modo, è sempre questo, parte solo da me e non è diretto ad una formazione particolare. Voglio che i miei musicisti abbiano tutta la libertà di sviluppare le idee della composizione, seguendo le loro preferenze: chi preferisce seguire il colore segue il colore, chi sviluppare fraseggi a partire dal ritmo lo faccia dal ritmo, e così via. In genere mi preoccupo di scrivere pure dei riff che possano guidare il gruppo, nelle varie sezioni del brano. Naturalmente sta al singolo musicista decidere se suonare il riff, improvvisarci sopra, o farne del tutto a meno. L’importante è che ci sia sempre un battitore libero, come faceva Ellington, per lasciare sempre “libera” la musica.

Come vede il jazz e il suo pubblico, oggi?

Credo che il jazz, in realtà, avrebbe un potenziale molto superiore rispetto a quello che normalmente gli viene riconosciuto. Con politiche sensate e oneste, potrebbe allargare decisamente il suo bacino di utenza senza doversi svendere. Lo vedo anche dal pubblico più giovane che si presenta ai concerti. Ci vorrebbe più coraggio per fargli fare quel piccolo balzo in avanti. Spero che altre persone, magari promoter e associazioni culturali, riescano a rendersene conto. Riguardo alla musica in sé, la vastità del panorama jazzistico ormai è sconfinata, c’è solo l’imbarazzo della scelta, i gusti sono il solo limite.

C’è qualcosa che non le piace?

Sì. La prima cosa è una certa disonestà: poco fa si parlava di potenziale del jazz di attrarre pubblico. Bene, continuo a sostenerlo, ma allo stesso tempo deve trattarsi davvero di jazz, a differenza di quel che possiamo vedere in certi cartelloni di festival che ormai di jazz mantengono solo il nome. Non vorrei passare per reazionario, il mio è solo desiderio di correttezza: non fa bene al jazz, in primo luogo, svuotare la parola “jazz” di qualsiasi significato per attaccarla con noncuranza, per esempio, a Sting, contro cui per inciso non ho niente. Ma a volte pare che la parola “jazz” serva per attrarre quelle persone che tramite esso vogliono distinguersi, senza però sobbarcarsi l’onere dell’ascolto e della conoscenza. Un’altra cosa che non mi piace è un certo “laboratorio etnico”, per così dire. Abbiamo internet e possiamo sentire tutta la musica del mondo in qualsiasi momento. Ecco, oggi vedo questi progetti jazz dedicati alla musica mongola, turca, indonesiana… Io posso capire la persona che scopre una certa tradizione musicale e ne resta colpita, ma mi convince molto meno l’idea che si metta di punto in bianco a rileggerla in chiave jazz. Ne viene fuori una cosa molto artificiale. Su questo punto, alcuni mi hanno fatto l’obiezione che il jazz è un sincretismo fin dalle origini, ma se andiamo a vedere queste origini notiamo una grande differenza: i musicisti americani, di New Orleans, di Kansas City, di Chicago etc. si incontravano, si ascoltavano, discutevano, suonavano assieme, si studiavano. I diversi tipi di musica erano vivi e vissuti sulla propria pelle, in una osmosi creativa che era parte integrante nella società del tempo. Non si può far finta che sia la stessa cosa.

Per finire, si dice sempre che un musicista sia maturo quando delinea il suo stile personale. Quando si è reso conto di aver delineato il suo?

Coi dischi “psicanalitici” di fine anni ’70, ‘Dialogues With Super-ego’ ed ‘Es’. Lì è emerso davvero il mio stile. Prima ero un pianista chiamato Franco D’Andrea che aveva suonato con gli americani, che aveva suonato coi Perigeo e col Modern Art Trio, e che era a disposizione per le più diverse esperienze.

(Intervista raccolta da Negrodeath)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz