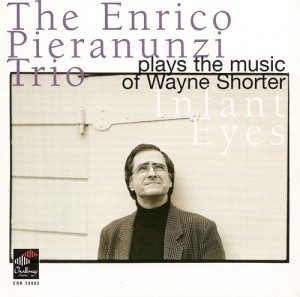

ENRICO PIERANUNZI – Infant Eyes (2011, Challenge)

Le contraddizioni e le ipocrisie congenite caratteristiche del nostro paese si riscontrano frequentemente anche in ambito jazzistico, o sedicente tale. La cosa è notabile per esempio con l’uso ambiguo del termine “jazz italiano”, con il quale, da un lato, si intende semplicemente categorizzare in termini nazionalistici la musica improvvisata prodotta dai nostri musicisti, dall’altro si vorrebbe identificare una sorta di nuova forma di jazz dalle specifiche peculiarità mediterranee, che si affranca e distingue sempre più dai modelli della tradizione americana e africano-americana in particolare, con pari, se non superiore, dignità artistica. Peccato che, al di là di mistificazioni e confusioni più o meno consapevolmente create, o di semplicistiche classificazioni meramente geografiche, la distinzione non abbia di fatto ragion d’essere, in quanto esiste uno e un solo jazz (per quanto linguaggio sincretico che, ovviamente, progredisce e si modifica nel tempo, altrimenti sarebbe solo lettera morta), cioè un linguaggio con un canone di riferimento ben preciso e peculiarità legate alla pronuncia e all’aspetto ritmico nel trattamento del materiale tematico, che, se assenti, non possono definire in alcun modo la musica prodotta con tale termine, qualsiasi essa sia e da qualsiasi parte essa provenga, come al contrario di fatto da troppo tempo si tende a fare. L’esposizione di un concetto come questo, in un’epoca nella quale si parla, non di rado a sproposito, di “contaminazioni” e di “universalità” del linguaggio jazzistico, oggi verrebbe immediatamente tacciato per essere retrivo e conservatore dalla maggioranza della nostra critica, che, dietro ad un apparente progressismo di facciata, ormai mostra una assenza di dialettica e una conformità di pensiero, peraltro tipiche degli ambienti culturalmente e politicamente ideologizzati italici, dai quali storicamente proviene e che ormai sfiora l’ottusità più spinta.

Le contraddizioni e le ipocrisie congenite caratteristiche del nostro paese si riscontrano frequentemente anche in ambito jazzistico, o sedicente tale. La cosa è notabile per esempio con l’uso ambiguo del termine “jazz italiano”, con il quale, da un lato, si intende semplicemente categorizzare in termini nazionalistici la musica improvvisata prodotta dai nostri musicisti, dall’altro si vorrebbe identificare una sorta di nuova forma di jazz dalle specifiche peculiarità mediterranee, che si affranca e distingue sempre più dai modelli della tradizione americana e africano-americana in particolare, con pari, se non superiore, dignità artistica. Peccato che, al di là di mistificazioni e confusioni più o meno consapevolmente create, o di semplicistiche classificazioni meramente geografiche, la distinzione non abbia di fatto ragion d’essere, in quanto esiste uno e un solo jazz (per quanto linguaggio sincretico che, ovviamente, progredisce e si modifica nel tempo, altrimenti sarebbe solo lettera morta), cioè un linguaggio con un canone di riferimento ben preciso e peculiarità legate alla pronuncia e all’aspetto ritmico nel trattamento del materiale tematico, che, se assenti, non possono definire in alcun modo la musica prodotta con tale termine, qualsiasi essa sia e da qualsiasi parte essa provenga, come al contrario di fatto da troppo tempo si tende a fare. L’esposizione di un concetto come questo, in un’epoca nella quale si parla, non di rado a sproposito, di “contaminazioni” e di “universalità” del linguaggio jazzistico, oggi verrebbe immediatamente tacciato per essere retrivo e conservatore dalla maggioranza della nostra critica, che, dietro ad un apparente progressismo di facciata, ormai mostra una assenza di dialettica e una conformità di pensiero, peraltro tipiche degli ambienti culturalmente e politicamente ideologizzati italici, dai quali storicamente proviene e che ormai sfiora l’ottusità più spinta.

Ben lo sa Enrico Pieranunzi, che da decenni ormai è uno dei nostri jazzisti meno provinciali, più seri, ricercati e rispettati a livello internazionale, nonostante siano altri, molto meno meritevoli, i musicisti italiani pubblicizzati, in modalità sempre più inflazionarie, da stampa e critica nazionale. Egli riesce ad esprimere la sua personalità musicale di improvvisatore, perfettamente nell’alveo del canone jazzistico suddetto, senza essere tacciato di tradizionalismo e non avendo necessità di appoggiarsi a strutture di pensiero che oggi parlano di jazz europeo, o italiano, spesso a sproposito e in termini ambigui, come se si trattasse di un’evoluzione e un progresso musicale rispetto ai modelli americani, ormai obsoleti. Il problema è invece che spesso ci troviamo di fronte a musicisti, usciti magari da qualche conservatorio (o da qualche improbabile scuola di jazz disseminata per il paese), che magari hanno fallito in ambito accademico, erroneamente convinti che sia solo più facile (e più “libero”…) collocarsi e distinguersi musicalmente in ambito jazzistico/improvvisativo, per poi scoprire tutte le difficoltà nell’affrontare un linguaggio del tutto diverso, che richiede invece una applicazione e uno studio approfondito e del tutto peculiare, soprattutto riguardo agli aspetti ritmici, tipici della cultura musicale afro-americana, proprio quelli che si riscontrano essere più carenti in ambito conservatoriale. Allora, ci si inventa l’esistenza di un nuovo linguaggio jazzisticamente più evoluto, quando magari semplicemente non si riesce a padroneggiare quello esistente. Un problema questo che non tocca minimamente Enrico Pieranunzi, perfetto conoscitore del linguaggio jazzistico afro-americano, senza avere alcuna necessità di affrancarsene, e che l’ha saputo lentamente e umilmente modellare sulla propria personalità artistica, con sensibilità certo da europeo e italiano, nel corso di decenni di studio approfondito e di esperienze discografiche e concertistiche sempre più frequenti, con i maggiori jazzisti sulla scena internazionale. Ha suonato e registrato infatti, non occasionalmente, con Chet Baker, Art Farmer, Irio De Paula, Lee Konitz, Marc Johnson, Joey Baron, Paul Motian e Charlie Haden, Chris Potter e Kenny Wheeler, tra gli altri.

Questo suo disco che vi presento, registrato ormai quasi quindici anni fa anche se pubblicato nel 2011 e registrato in Olanda con musicisti locali, è sintomatico di quanto sopra detto. Pieranunzi ci propone alcune pagine dell’assortito e vasto book di composizioni di Wayne Shorter, uno dei massimi geni compositivi del jazz moderno, certamente da accomunare a Thelonious Monk, Horace Silver e Benny Golson, profondamente studiate e personalizzate in versione trio pianistico. Non si tratta cioè di una riproduzione calligrafica e consolatoria di un repertorio abbastanza noto per scaldare i cuori dei jazzofili più puristi e tradizionalisti, ma, anzi, di una rilettura molto interessante di alcuni brani, peraltro pensati originariamente per formazioni allargate a quartetto e quintetto, tipiche del miglior jazz anni ’60, adattate in modo per lo più brillante, con gusto e originalità, nell’ambito suo preferenziale del trio. Ovviamente, il pianismo di Pieranunzi si colloca in modo nitido nella concezione “bianca” del trio di pianoforte, cioè quella che fa riferimento alla linea Tristano-Bill Evans-Corea-Mehldau, per intenderci, con ovviamente imprescindibili riferimenti a Mc Coy Tyner e Herbie Hancock nei brani ritmicamente più mossi e che lo richiedono, come ‘Deluge’, ‘E.S.P.’, ‘Capricorn’ e ‘Pinocchio’. Le preferenze personali vanno però per le riletture di brani strutturalmente difficili da affrontare come ‘Fall’ e molto ben suonati, o come ‘Sleeping Dancer, Sleep On’, sorta di lullaby shorteriana poco nota, che Pieranunzi è andato a scovare in un disco dei Jazz Messengers di Art Blakey dal titolo ‘Like Someone in Love’, sintomo evidente della ricerca approfondita fatta sul materiale tematico del sassofonista di Newark, o ancora, ‘This is for Albert’, dove egli mette in rilievo la splendida melodia e improvvisa con travolgente swing, cosa poi non così comune tra i jazzisti nostrani, ma tutto il disco si lascia ascoltare con grande piacere.

In sintesi, uno dei migliori dischi della già corposa discografia di Pieranunzi e forse anche della produzione jazzistica italiana più recente, facente parte di un “made in Italy” jazzistico meno strombazzato, ma certo di valore.

(Riccardo Facchi)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz