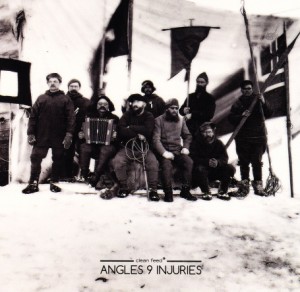

ANGLES 9 – Injuries (2014, Clean Feed Records)

Ecco un disco che sicuramente è candidato a vincere qualche referendum di fine anno delle riviste specializzate nazionali o europee e che ha già mandato in sollucchero molti appassionati del sedicente, acclamato, ”jazz europeo”, che pensano che questo tipo di musica rappresenti, se non il meglio del jazz sulla scena contemporanea, una degna evoluzione, decisamente migliorativa, di ciò che gli afroamericani hanno in passato costruito e in ciò che oggi viene posto, in modo estremamente generico e con una certa immotivata supponenza snobistica, nel calderone del mainstream jazzistico americano e afro-americano. Peccato che nella musica degli Angles 9 ci sia molto di europeo e davvero poco jazz, perché, o i jazzofili di oggi si sono inopinatamente dimenticati della lezione indelebile e della grande arte degli Armstrong, degli Ellington, dei Parker e dei Mingus, o semplicemente patiscono un periodo di stato confusionale in materia, in quanto questa proposta manca, come minimo, di una peculiarità basilare del jazz senza la quale tale non si può definire, ossia una adeguata elaborazione in termini ritmici. La caratteristica di questo nonetto svedese capitanato da Martin Kuchen e composto da: Alexander Zethson (p), Andreas Werliin (d), Eirik Hegdal (bs), Goran Kajfes (cor), Johan Berthling (b), Magnus Broo (tr), Martin Küchen (ts), Mats Aleklint (tb), Mattias Ståhl (Vib) è infatti una scansione ritmica complessiva dei brani piuttosto greve, per nulla jazzistica, assolutamente priva di swing (altra parola obsoleta, simbolo per certe attempate menti nostrane di bieca reazionarietà, come se il tempo si fosse fermato e fossimo nostalgicamente ancora negli ideologizzati anni ’70, quelli della musica “contro”, del “Che”, dell’anticonformismo buontempone e a parole, dei cortei e delle assemblee studentesche e non invece nella crisi totale che ci attanaglia in questo, per vari aspetti, orrendo 2014).

Ecco un disco che sicuramente è candidato a vincere qualche referendum di fine anno delle riviste specializzate nazionali o europee e che ha già mandato in sollucchero molti appassionati del sedicente, acclamato, ”jazz europeo”, che pensano che questo tipo di musica rappresenti, se non il meglio del jazz sulla scena contemporanea, una degna evoluzione, decisamente migliorativa, di ciò che gli afroamericani hanno in passato costruito e in ciò che oggi viene posto, in modo estremamente generico e con una certa immotivata supponenza snobistica, nel calderone del mainstream jazzistico americano e afro-americano. Peccato che nella musica degli Angles 9 ci sia molto di europeo e davvero poco jazz, perché, o i jazzofili di oggi si sono inopinatamente dimenticati della lezione indelebile e della grande arte degli Armstrong, degli Ellington, dei Parker e dei Mingus, o semplicemente patiscono un periodo di stato confusionale in materia, in quanto questa proposta manca, come minimo, di una peculiarità basilare del jazz senza la quale tale non si può definire, ossia una adeguata elaborazione in termini ritmici. La caratteristica di questo nonetto svedese capitanato da Martin Kuchen e composto da: Alexander Zethson (p), Andreas Werliin (d), Eirik Hegdal (bs), Goran Kajfes (cor), Johan Berthling (b), Magnus Broo (tr), Martin Küchen (ts), Mats Aleklint (tb), Mattias Ståhl (Vib) è infatti una scansione ritmica complessiva dei brani piuttosto greve, per nulla jazzistica, assolutamente priva di swing (altra parola obsoleta, simbolo per certe attempate menti nostrane di bieca reazionarietà, come se il tempo si fosse fermato e fossimo nostalgicamente ancora negli ideologizzati anni ’70, quelli della musica “contro”, del “Che”, dell’anticonformismo buontempone e a parole, dei cortei e delle assemblee studentesche e non invece nella crisi totale che ci attanaglia in questo, per vari aspetti, orrendo 2014).

Carenza di swing che è peraltro tratto comune a certa musica improvvisata europea di oggi che va per la maggiore, nel segno di una tradizione bandistica e folkloristica europea (non certo di quella americana e afroamericana, ossia quella che si riferisce a John Philip Sousa né tantomeno alla tradizione delle Brass Band di New Orleans) e di una scansione batteristica più prossima alla tradizione rock che a quella del jazz e certo non basta intitolare un brano “European Boogie” per tingerlo di “americanità”. Il tutto condito con spruzzate di free di seconda mano nelle modalità esecutive e nella timbrica strumentale (“Injuries”), di minimalismo a buon mercato (“A Desert On Fire, a Forest I’ve Been Lied To”), che complessivamente servono a dare alla musica quella apparenza di seriosa attualità, utile a gratificare il sedicente appassionato di jazz che desidera sentirsi intellettualmente “in” e musicalmente aggiornato ed evoluto. Invece si tratta sostanzialmente di musica desueta, povera di reali contenuti e non solo sul piano ritmico, per nulla innovativa, anche se così vorrebbe apparire, con deboli arrangiamenti di genere orchestrale (un nonetto richiede già certi requisiti di arrangiamento propri delle grandi formazioni più che degli small combo) poco o nulla sofisticati, suonati quasi in modo esclusivo all’unisono e con scarsa componente dialogica tra le parti. Non c’è contrappunto, non c’è poliritmia, non c’è polifonia, non c’è varietà timbrica, non c’è particolare perizia strumentale, nulla insomma di quanto sviluppato nei decenni dalla grande tradizione orchestrale jazzistica. C’è solo una certa dinamica sonora, un uso eccessivo di ostinati armonicamente fermi su cui è più semplice improvvisare (“Compartmentalization”), cambi di atmosfera atti a sorprendere orecchie non troppo sensibili, passando da momenti free a temi elementari che definire composizioni mi pare eccessivo, con l’uso di una timbrica complessiva che appare solo in superficie aggiornata (l’uso del vibrafono che ricorda lontanamente un Walt Dickerson o il Bobby Hutcherson di “Out to Lunch” ne è un esempio, in quanto timbro riscontrabile in diversi apprezzati gruppi sulla scena contemporanea della musica improvvisata). E a poco vale, come mi è capitato di leggere, cercare impropri agganci con opere del genere quali Liberation Music Orchestra di Charlie Haden, o gli splendidi lavori della big band di Carla Bley, o, rimanendo in ambito europeo, alla arguta, questa sì, davvero cangiante e tecnicamente ineccepibile musica del Kollektief di Willem Breuker. Siamo piuttosto distanti da quei livelli musicali, da quella urgenza espressiva e da quella perizia strumentale. Si salva dalla noia generale e per quel che mi riguarda solo “Ubabba”.

Peraltro, vorrei ricordare a qualche appassionato forse troppo impegnato dall’enfatizzare il nuovo grande jazz (?) europeo odierno, di allargare i propri orizzonti e provare ad ascoltarsi, solo ad esempio, anche qualche opera di formazioni come la Earth Tones Ensemble di Joe Daley, o la Composer’s Workshop Ensemble di Warren Smith, per farsi un’idea un po’ più ampia delle proposte che si possono realizzare oggi in certi contesti allargati e/o orchestrali, con risultati decisamente migliori.

In sintesi: un disco, badate bene, già molto lodato, ma che sinceramente lascio volentieri all’apprezzamento di altri, mentre mi trastullo con musica decisamente più “reazionaria” ma per me assai più godibile. Non faccio cambio.

(Riccardo Facchi)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

- Riceviamo & pubblichiamo: Rich Doub...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz