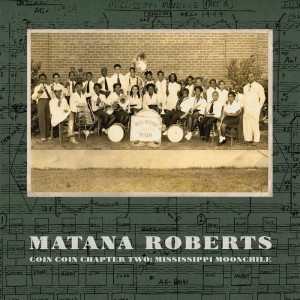

Sul pur ottimo ‘Coin Coin Part One’ avevamo espresso qualche perplessità, soprattutto per una sintesi a tratti trascurata in favore dell’integrità dell’ambizioso concept, presentato peraltro come opera in ben dodici atti (che, lavorando di accetta, possiamo riassumere come incentrata sulla schiavitù e la condizione afroamericana nell’anteguerra, argomento che l’autrice approfondisce con tanto di ricerche nel proprio albero genealogico). Per il secondo volume l’altosassofonista di Chicago decide di cambiare le carte in tavola quasi a tutti i livelli, dimostrando ancora una volta di non amare le ripetizioni. Non si tratta di un mutamento di rotta fine a sé stesso: le frecce al proprio arco sono tante e le idee sono abbastanza fresche da giustificare la sterzata.

Cambia lo sfondo in primis: da Montreal, dove era stato in gran parte realizzato l’album precedente, si passa a New York, da anni città adottiva della Roberts. La line-up subisce invece una rivoluzione ancora più importante: non più un ensamble di 15 elementi, ma un più compatto sestetto che trova nella tromba dell’ottimo Jason Palmer un abbinamento inaspettato e stimolante. Tali novità si riflettono in maniera abbastanza netta sulla musica: laddove il primo volume spaziava molto, riuscendo ad attirare anche l’attenzione di una parte di pubblico normalmente più interessato ad altri tipi di sonorità (d’altronde la casa discografica è la Constellation, chioccia di praticamente tutto il post rock canadese), ‘Mississippi Moonchile’ resta saldamente ancorato in territori jazz, pur nell’accezione più ampia del termine.

I brani sono 18, ma in realtà la divisione è convenzionale, atta a facilitare l’ascolto: si può parlare di un’unica suite in cui convivono improvvisazione free e parti scritte (in particolare in funzione del concept), con il piano “frastagliato” di Shoko Nagai che si ritaglia spazi importanti dietro ai due fiati (‘The Labor Of Their Lips’, per dirne una). Novità anche nella narrazione: alle ormai note vocals della Roberts (parlate più che cantate) si affianca in maniera prominente la voce del tenore Jeremiah Abiah. Una scelta inconsueta che potrebbe richiedere qualche ascolto prima di essere metabolizzata, ma che si rivela decisiva e fa guadagnare ulteriore personalità all’insieme. Insieme che peraltro rispetto al predecessore si rivela più solido e coeso: a livello di pezzi singoli ‘Coin Coin Chapter One’ sfoggiava picchi molto alti che qui non vengono bissati, ma come disco nel complesso il nuovo capitolo, più omogeneo, funziona meglio. Inizialmente può spiazzare, ma si tratta di un altro centro. Bene così. (Nico Toscani)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz