GAYLE, MY GATEWAY (a.k.a. Ellington e la musichetta di ‘Andiamo Al Cinema’)

Per i miei padiglioni, distratti da terrorismi sonori ben più assordanti, il jazz era sempre stata musica innocua, annacquata; roba per cui poteva esaltarsi Cliff Robinson, tutt’al più. A “indottrinarmi” alla materia ci provò un collega di mio padre, una specie di ex fricchettone in fissa col sud-est asiatico che collezionava bustine di zucchero da bar. Aveva una libreria musicale (vinili e cassette soprattutto) eclettica e sterminata, in cui era un piacere scavare e scoprire autentiche chicche nelle quali altrimenti chissà se e quando mi sarei mai imbattuto. D’altronde a quei tempi internet era ancora un termine semi-fantascientifico su cui si ricamavano voli pindarici dopo aver letto che in America gli Aerosmith avevano caricato un brano inedito in rete. La mia rete, o almeno parte di essa, era invece quella collezione di dischi, difatti abbastanza di frequente mi ritrovavo a scambiare materiale col succitato ex fricchettone. Una delle sue passioni era il jazz, e ben ricordo quando, appurato il mio apprezzamento per ‘Rockit’, si offrì di prestarmi un CD di Herbie Hancock (neanche ricordo più quale), che però cassai con fretta e sdegno: non c’entrava nulla con quel pezzo e il suo surreale videoclip. Qualche tempo dopo ci riprovò regalandomi un cofanetto retrospettivo (vinile doppio o forse addirittura quadruplo) dedicato a Duke Ellington e Dizzy Gillespie; decisi di dargli una possibilità: d’altronde se ‘Torture Garden’ (disco la cui scoperta mi aveva da poco scombussolato) era stato confezionato da cinque jazzisti, forse poteva valere la pena approfondire la materia. Qualunque buon proposito s’infranse nello stesso istante in cui la puntina si posò sulle battute iniziali di ‘Take The A Train’: “ma è la musichetta di ‘Andiamo Al Cinema’! Il jazz sarebbe QUESTO?”. Un attimo dopo ero dal mio negoziante di fiducia a scambiare quel cofanetto col CD di ‘First And Last And Always’ dei Sisters Of Mercy: ai miei occhi sembrava molto più rassicurante.

La redenzione (termine che calza a pennello, considerando il disco di cui ci accingiamo a parlare) arriverà puntuale qualche tempo dopo tra le pagine di un catalogo (di quelli distribuiti assieme ai booklet dei CD) della Blast First, etichetta che veneravo come un piccolo culto: se una label che pubblica Einsturzende Neubauten, Die Krupps e Earth ha del jazz in carnet dev’essere roba buona,non le trombette di Ellington – pensavo – E così mi appuntai un pugno di nomi, tra cui quello di Charles Gayle, su cui ero intenzionato a scoprire di più. Dischi neanche a parlarne, ma tra negozianti e qualche rivista riuscii a reperire una manciata di frammentarie informazioni che fomentarono ulteriormente la mia curiosità: Gayle era una sorta di sociopatico che per una ventina d’anni ha vissuto d’accattonaggio – sassofono alla mano – per le strade e le stazioni della grande mela (e quando finalmente inizierà ad incidere dischi e fare concerti le sue dichiarazioni saranno: “Mi manca suonare alle fermate della metro. Senza mi sento perso”). Primo punto a favore. E di recente aveva collaborato (session destinate a restare inedite per un decennio) con Henry Rollins, altro nume di cui conoscevo a memoria i dischi: secondo e definitivo punto a favore.

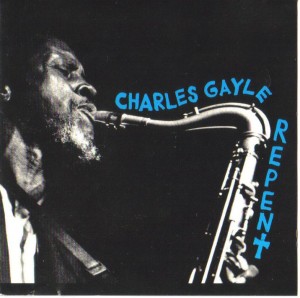

Quando finalmente riuscii a mettere le mani su una registrazione di ‘Repent’ (Knitting Factory, 1992), courtesy di un mio corrispondente patito dei Sonic Youth, un nuovo mondo mi si spalancò davanti. Quella musica avrei iniziato a capirla solo dopo, ma in quel momento l’unica cosa che contava era la forza, il furore con cui quel tenor sax aggrediva, quasi il suo intento fosse strapparti le carni di dosso: ‘Repent’ era questo. Riascoltato oggi non perde una sola oncia di quella carica distruttiva, sorta di degenerazione dell’Art Ensemble Of Chicago (almeno così mi sembrava quando scoprii questi ultimi non molto tempo dopo), da cui il sassofonista mutua forse i momenti più ossessivi ma certo non l’esecuzione “stratificata”, preferendo accompagnarsi solo con basso e batteria per un approccio tanto scarno quanto violento: in certi momenti si fatica a credere che possano davvero essere solo in tre a fare tutto quel casino. Ma non si faccia l’errore di ridurre Gayle alla semplice stregua d’epigono o di uno che si è limitato a prendere qualcosa e brutalizzarla in maniera fine a sé stessa: negli anni ’60, quando l’hard bop iniziava a cedere il passo alla new thing, lui c’era. New York la frequentava come pendolare da Buffalo, ma c’era e nel giro era conosciuto più o meno da tutti nonostante la scarsa propensione alla vita sociale: “Li conoscevo tutti – ricorda – ma non sono il tipo di musicista che vedi dappertutto. Ero un solitario, a dire il vero lo sono ancora. Preferisco suonare le mie cose e tornarmene a casa. Forse tutto questo è andato contro i miei interessi, ma non posso farci nulla”. E chissà che non fu anche a causa di questa sorta di misantropia che l’occasione di una vita –l’incisione di un album per la cult label ESP- sia arrivata e sfumata ancor prima di concretizzarsi. Un colpo duro che magari avrà giocato un ruolo nella radicale scelta di stabilizzarsi nella grande mela vivendo di sax e stenti. E dunque lo stile di Gayle è personalissimo e distinguibile dai ben noti maestri soprattutto perché forgiato dalla strada, dalle piogge fitte senza un riparo, dalle ore passate a sgolarsi soffiando aria in un tubo d’ottone tra l’indifferenza dei passanti e il tintinnare di pochi centesimi, dagli avanzi raccattati qua e là, dai pochi pasti caldi comprati quando andava bene.

Più estremo dell’ultimo Coltrane ma anche di Albert Ayler, che nelle sue scorribande free talvolta pure ricorreva a strutture più o meno convenzionali (giusto per introdurre l’ascoltatore o tirare un attimo il fiato, ma resta comunque il termine di paragone forse più vicino), il sassofono di Gayle in ‘Repent’ è completamente devoto all’atonalità, per un assalto all’arma bianca senza sosta e fuori da ogni schema: se lascia la scena o passa in secondo piano è solo per dare spazio a poliritmi altrettanto nervosi (come nella coda della title-track) o a sghembe e inquietanti nenie per solo basso (si veda il contorto assolo di Vattel Cherry nel bel mezzo di ‘Jesus Christ And Scripture’). Più concreto del “cosmico” Pharoah Sanders, a cui però è accomunato – seppure alla lontana e coi dovuti distinguo – da un approccio spirituale che con gli anni lo influenzerà al punto da inserire nei suoi spettacoli degli intermezzi in cui assume le sembianze di Streets The Clown, alter ego dedito al mimo (a cui Gayle, nella tradizione del miglior Alice Cooper, si riferisce in terza persona) usato per esprimere opinioni di carattere politico e religioso. A prescindere da analogie e differenze, ‘Repent’ rappresenta una vetta assolutamente irripetibile persino per lo stesso artista, che una volta assaporato condizioni di vita più agiate (giusto un tetto sulla testa, dice lui, ma in realtà homeless nel vero senso della parola non lo è mai stato: viveva in una specie di squat con tanto di elettricità e vicini di casa) inizierà progressivamente ad addolcire la proposta, arrivando addirittura a incidere un album di standard eseguiti al piano (suo antico strumento d’origine). Non avrà precorso i tempi, non avrà codificato o rivoluzionato le regole di un intero genere, ma resta lavoro dalla personalità assolutamente unica, in grado di generare un culto che ha preso di sorpresa lo stesso autore, forse ancora abituato all’indifferenza con cui il suo sax veniva accolto da chi scendeva alla fermata di Astor Place: “Quando sei giovane pensi che la gente debba ascoltarti perché, in quanto giovane, teoricamente dovresti suonare qualcosa che valga la pena ascoltare. Ora che sono vecchio non ho alcuna convinzione che la gente debba sentire la mia musica o che io meriti ciò. Quando vedo che la gente mi ascolta rimango stupefatto: è un’autentica sorpresa”. La stessa autentica sorpresa davanti a cui mi trovai tanti anni fa dopo quel primo di tanti ascolti. Adesso capisco come si sentiva Cliff Robinson.

Appendice: qualche settimana dopo aver scritto queste righe, spulciando in un negozio, mi sono ritrovato davanti dopo circa quindici anni quel cofanetto di Duke & Dizzy. Era doppio. Magari lo ricompro. (Tony Aramini)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz