Cazzo vogliono questi negri?

Uno non fa in tempo a gioire del BAM Festival, sperando sia la prima edizione di una lunga serie, che subito devono saltar fuori mille voci contrarie, fraintendimenti, illazioni e derisioni. E così viene spontaneo fermarsi un attimo a ragionare su questioni che, di per sè, parrebbero piuttosto indiscutibili. Perché Nicholas Payton, Orrin Evans e compagnia non hanno MAI, nemmeno per mezzo secondo, detto che il jazz è musica che solo i neri americani possono suonare mentre tutti gli altri sarebbero dei vili impostori da prendere a nerbate – loro stessi suonano spesso e volentieri con musicisti bianchi, quindi di sicuro non è quello il problema. Prentendono quel rispetto e quella correttezza che, invece, non molti sembrano inclini a dargli. Sembra scontato dire “ma si sa, il jazz, New Orleans, Congo Square, Louis Armstrong, va là” e tutte queste amenità, ma intanto noi siamo quel paese in cui Renzo Arbore può andare in giro a dire che il jazz è siciliano e non c’è nessun musicista o studioso che si alzi in piedi a dirgli di stare zitto e non fare disinformazione di bassa lega. Il che già potrebbe dare una misura indicativa di come siamo messi.

Adesso fatemi fare un ragionamento da puro e semplice appassionato di musica, per chiarire come mai, secondo me, la polemica del BAM è per molti versi corretta. Il punto di partenza n.1 è: mi piace il jazz. I musicisti che mi hanno fatto amare questa musica sono stati Miles Davis, Thelonious Monk, Horace Silver, Art Blakey, Duke Ellington, Lee Morgan, Jelly Roll Morton, Sonny Rollins, Cannonball Adderley. E’ grazie a loro se mi sono messo a conoscere, approfondire, ascoltare di tutto e di più. E’ grazie a loro se settimanalmente imbratto il web da queste pagine. E’ grazie a loro che ho sviluppato una sorta di mappa mentale in cui il jazz è una cosa, e poi ci sono pure altre musiche in qualche modo affini, che da esso possono essere nate, ma poi jazz non sono mica tanto. Da un certo punto di vista è naturale, voglio dire, non è stato il jazz in fin dei conti a far rinascere la prassi dell’improvvisazione nel ventesimo secolo? Allo stesso tempo, non è che se si improvvisa e lo si fa con gli strumenti musicali tipici del jazz si stia necessariamente facendo jazz. Occorre qualcos’altro. Qualcosa che è nato nell’immenso laboratorio multiculturale degli States, e che ha avuto il suo filtro e sigillo finale da parte della cultura nera americana. E dovendo ridurre gli elementi al minimo indispensabile, parlerei di elaborazione ritmica e pronuncia sonora. Ovvero come i musicisti jazz elaborino e ridiscutano l’accentazione delle proprie frasi attorno ad un ritmo condiviso, e come personalizzino il suono del proprio strumento, inventando tecniche per trovare nuovi colori e imprimere il proprio marchio. Al punto che il concetto stesso di intonazione della nota, rispetto a come è stato sempre inteso in Europa, si fa molto più libero e soprattutto vive nella prassi esecutiva, non sul pentagramma. L’interazione di un gruppo di musicisti che condividono questo approccio a qualsiasi tipo di materiale di partenza, da originali a standard noti a canzoni in voga al momento a quel che vi pare, porta al jazz. Perché più che il “cosa”, è il “come” che fa la differenza.

Tutta la pappardella lì sopra vale per i nomi che ho fatto? Certo. Vale anche per “bianchi che suonano come neri”, come Joe Zawinul ai tempi di Cannonball, Victor Feldman, Martial Solal, Franco D’Andrea, Enrico Pieranunzi. Vale per bianchi che suonano come bianchi, come Lee Konitz, Dave Brubeck, Stan Getz, Bill Evans, Artie Shaw. Vale quando Pat Metheny rievoca il Midwest in dischi come ‘Watercolors’, quando Dave Brubeck o John Lewis riprendono aspetti della musica europea trasformandone senso e funzione in chiave totalmente jazz e americana, quando John Zorn affronta il patrimonio ebraico nei gruppi Masada ed Electric Masada, quando Rudresh Mahantappa lo fa con quello indiano, quando i centro e sud americani come David Sanchez, Etienne Charles, Gonzalo Rubalcaba fanno lo stesso con la musica dei loro paesi d’origine. E’ tutto jazz, che caso per caso può piacere o meno. Lasciando perdere le pop star in cerca di sortite esotiche o nobilitazioni di fine carriera, i problemi cominciano quando ci addentriamo in bel altri territori: nel jazz nordico, in quello stile ECM, con quei suoni riverberati ammazza-dinamica e quell’austero contegno che si confanno ad una vetusta idea di ‘buona musica’ che coincide con “classica” ed “europea”; nel jazz di avanguardia, AACM e non solo, in cui sentiamo musicisti magari jazz di formazione, ma i cui esiti assomigliano più a dissertazioni sul processo di mutazione del suono, come risposte dal mondo del jazz a questioni sollevate tempo prima da John Cage e Morton Feldman. In tutti questi casi, i principi linguistici del jazz vengono eliminati o subordinati ad una visione europeizzante o accademica, di cui diventa niente più che un surrogato.

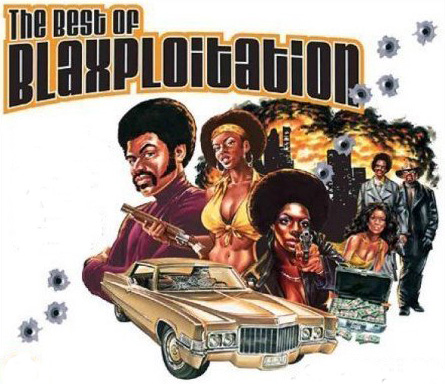

I musicisti del BAM sembrano voler riaffermare, invece, tutti quei principi linguistici come elementi indispensabili, e prentedere il rispetto dovuto. Per quale assurdo motivo, vista la mistificazione in atto, dovrei dar loro torto? Non credo nell’utilità di cambiare la denominazione “jazz”, ormai è un termine ben radicato da un secolo. Al limite, non usiamolo per chi non lo suona. O meglio ancora, se proprio lo vogliamo usare con beneficio d’inventario, assicuriamoci per lo meno di non escludere il jazz vero e proprio perché ci reputiamo “evoluti”. Tra l’altro lo dicevano pure i membri dell’Art Ensemble Of Chicago negli anni ’60 e ’70, che era tutto Great Black Music. A loro nessuno fece le pulci per questa rivendicazione, mentre tra un po’ si chiede la testa di Nicholas Payton (ma pure di Wynton Marsalis). Chissà perché… o forse, è evidente perché.

(Negrodeath)

- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...

- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...

- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020

- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...

- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...

- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018

- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...

- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...

- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...

- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...

- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...

- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...

- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...

- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...

- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...

- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...

- Chiodi nella bara

- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...

- Wayne Shorter: il compositore

- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...

Categorie

- Attualità (255)

- Comunicazioni e varie (122)

- Cut Out Bin (18)

- Filthy McNasty (61)

- I dimenticati del jazz (6)

- Interviste (42)

- Live (72)

- Oldies (57)

- Picture This (235)

- Playlist (17)

- Rassegna Stramba (11)

- Recensioni (346)

- Record Store Day (12)

- Speciali (50)

Archivi

- marzo 2023 (1)

- ottobre 2022 (1)

- maggio 2020 (1)

- febbraio 2020 (1)

- dicembre 2019 (4)

- gennaio 2019 (1)

- giugno 2018 (1)

- aprile 2018 (2)

- marzo 2018 (3)

- febbraio 2018 (1)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (3)

Links

- A Proposito Di Jazz

- Black Vibrations

- DeMIUSìK

- Emusic

- Instant Jazz Mailorder

- ItaliaJazz

- Jazz & Libri, Pisa

- Jazz Convention

- Jazz From Italy

- Jazz Hard…ente & Great Black Music

- Jazz nel Pomeriggio

- Kind Of Duke

- Magazzino Jazz

- Mi piace il jazz

- Mondo Jazz

- Quinta Stagione

- Soulful Corner

- The David W. Niven Collection

- The Mellophonium Online

- Tracce Di Jazz